「コンピューターの進化を、しっかり追い掛けなければ!」と思ったわたしが、最初に調べたのは、実は車の『自動運転』でした。

いきなりメタバースやNFTアートではなかったんですね。

というのも、Web3に興味を持つのは一部の人たちですが、自動運転はそれこそ社会全体をゆるがす大変革になるからです。

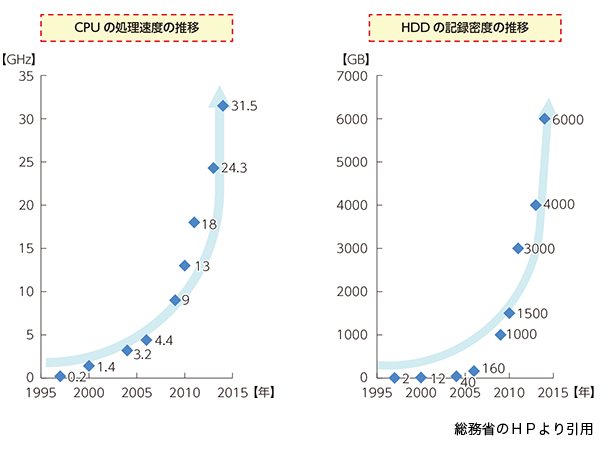

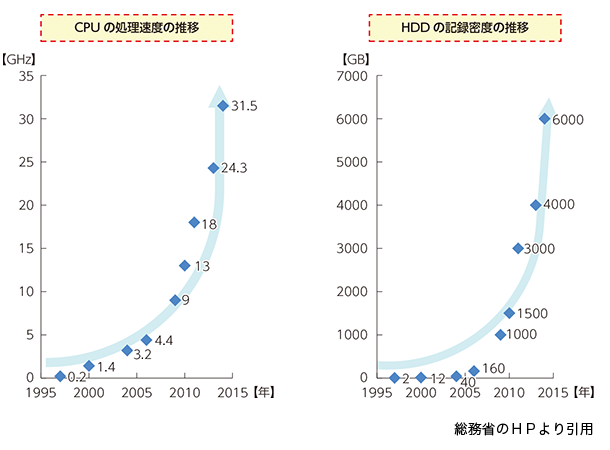

そして、あらためて情報を集めてみると、技術の進化はわたしが把握していたよりもさらに加速し、大きく分岐をしていました。

車の自動運転の分野で、台風の目になっているのはテスラでした。

大げさに言えば、『テスラか、テスラ以外か』と言ってもいいくらい、イーロン・マスク氏の舵取りは突出しています。

というのも、ほとんど全てのメーカーが開発中の自動運転は、バーチャル空間にリアルな空間を再現し、そこでの走行をトレースする『ジオメトリー方式』です。

一方、テスラは車に搭載しているカメラで周囲の情報を取得し、車が完全に自律して動く『ヴィジョン方式』による自動運転を目指しています。

おそらく、多くの方が持たれる『自動運転』のイメージはヴィジョン方式のはずですが、実はそれを進めているのはテスラだけなんですね。

何故でしょう?

理由は、ヴィジョン方式の方が難しく、いつ完成させられるか、わからないからです。

それは技術的な問題とも言えますし、経営の胆力の問題とも言えます。

完成させるまで、会社の資金ぐりを維持できるかどうか。

特に、テスラのような新興企業にとっては、それは大きな賭けです。

一方、ジオメトリー方式は開発が段階的に進められますし、現時点でもかなりの完成度に至っています。

ただし、もちろん欠点もあって、ジオメトリー方式には走らせたい場所の精密な地図データが必要になります。

つまり、地図がつくられていない場所を走ることはできないのです。

それを考えると、最終的にはテスラのヴォジョン方式(から展開される技術)が主流になるのではないでしょうか。

いずれにせよ、一見メタバースと直接関係なさそうな『自動運転』の分野おいても、実はバーチャル技術は大きなポイントなんですね。

そんなところから、わたしは徐々にメタバースとNFTアートに近づいていきました。