オムロンの企業活動を通じて精度の高さが実証されている未来予測理論です。

それは、オムロン株式会社の創業者である故・立石一真さんによって、1970年に提唱されました。

オムロンは正にこの理論をもとに発展した企業であり、近年、その驚くべき的中率の高さが大きな関心を呼んでいます。

体温計や血圧計などで知られているオムロンですが、実はそうしたヘルスケア商品は企業活動の約20%。

主力製品は、一般の人が直接ふれることのない、縁の下の力持ち的な制御基盤や自動化装置です。

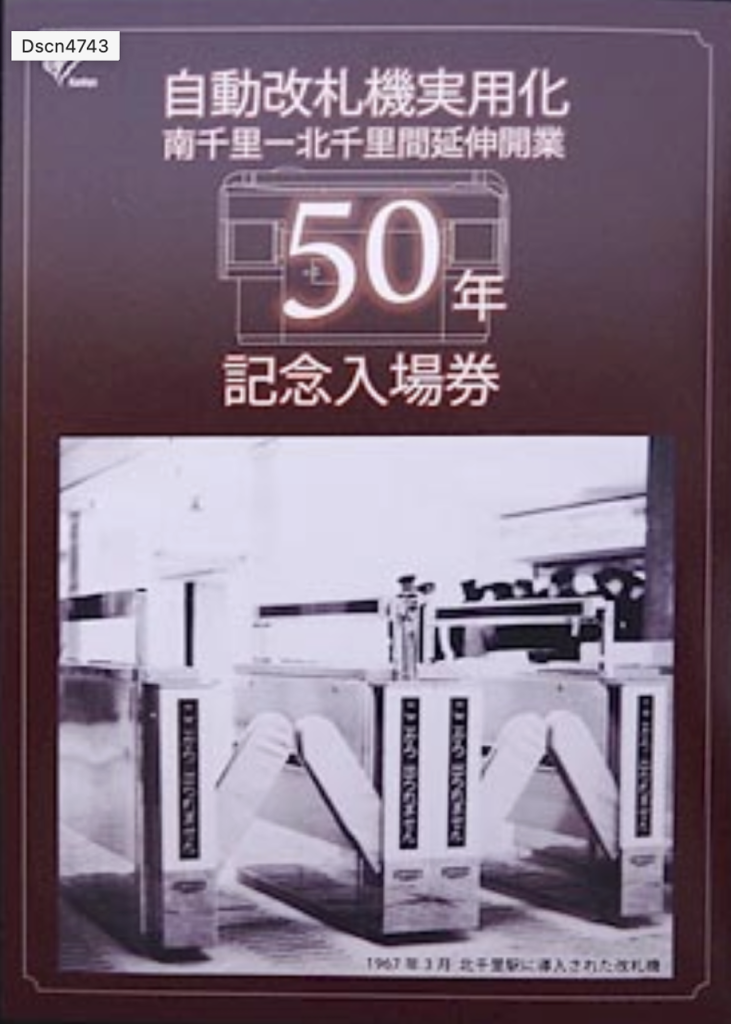

世界初の自動改札機を開発したのがオムロンだと聞いて、驚かれる方もいらっしゃるのではないでしょうか?

1967年、京阪神急行電鉄(現阪急電鉄)/北千里駅に設置された自動改札機こそ、オムロン製品の代表事例であり、サイニック理論のさきがけでした。

何より興味深い点は、未来に対するスタンスです。

サイニック理論では、1970年に60年先の未来を予測しましたが、オムロン(というか、立石さん)は『60年後の未来を一気に先取りすること』はしませんでした。

60年後の未来をイメージしつつ、「では、10年後はどうなっているのか?」「5年後などうなっているのか?」という現実的な企業活動に落とし込まれたのです。

それが、サイニック理論が『SF/Science Fiction』ではなく、ビジネスの実践理論である由縁。

具体例で言えば、研究段階で『人間が運転しなくてもいい、自動運転の車』という未来イメージはできていました。

しかし、それを(マンガや映画として)いきなりつくるのでは『SF』です。

注:SFはSFで、楽しいものですね 😊

一方、「そこにいくまでには段階がある」と考えるのがビジネス的な未来予測であり、現実的に必要とされるのは『人間が運転する車の事故をなくすための機械=信号の自動切り替え装置』でした。

そうして、スクランブル交差点をはじめとする、複雑な交通誘導が可能になったのです。

あるいは、「いずれはキャッシュレス時代になるが、その前には物理的なお金を自動的に扱う機械が必要になる」といった発想により、ATMが開発されました。

ところで、どうして立石さんは『サイニック理論』という未来予測メソッドを開発されたのでしょうか?

そこには、現在に通じる社会の不確実性の問題がありました。

未来を見通す必要性

社会のニーズを汲み取り、求められる商品を提供することは、一見、堅実な企業活動に思えます。

しかし、二宮尊徳さんが「道徳なき経済は犯罪であり、経済なき道徳は寝言である」と言ったように、善悪の見境いなくニーズに対応することは社会不安の危うさをはらみます。

また、ニーズがあってから提供したのでは、経済的な激戦をまぬがれません。

故に、立石一真さんは「よりよい社会をつくるという理念に基づき、社会のニーズを先取りする」活動を目指したのです。

その結実が、サイニック理論の構築でした。

さらに言えば、サイニック理論は「この先、こんな物が流行るだろう」という近視眼的な予測ではなく、長期予測からの逆算を特徴とします。

たとえば、いずれ家庭でヘルスケアを行う時代が来るだろうが、その前に自分の状態を計る時代があると想定。

体温計や血圧計の開発によって、その流れを先取りしました。

圧倒的な的中率が驚かれる由縁です。

ところで、やりたいことはわかっても「どうしていいのかわからない」のが世の常ではないでしょうか?

サイニック理論に関しても、ほとんどの人の疑問は「どうして、そんな予測ができたのか?」に集約されます。

未来を見通す方法

多くの方がサイニック理論に関する研究に取り組んでいらっしゃいますが、わたしが考える特徴は、大きく4つです。

以下、1つづつ解説していきます。

1:徹底的な歴史研究

オムロンのシンクタンクであるヒューマン・ルネッサンス研究所の初代所長である中間真一さんが、そのものズバリ『サイニック理論』という書籍を上梓されています。

この本には、サイニック理論がつくられるまでの取り組みが記述されていますが、まず最初に驚かされるのは、人類史に対する徹底的なアプローチです。

ユヴァル ・ノア・ハラリ氏の『ホモサピエンス全史』を数十年先取る形で、詳細な歴史研究が行われました。

そのスパンは、実に100万年。

それだけの歴史研究をした経営者は稀有ではないでしょうか?

2:技術史という視点

続いて特筆したいことは、歴史観です。

『歴史』と言うと、すぐに思い浮かぶのは『鎌倉時代』とか『江戸時代』といった区分だと思いますが、それらは言わば権力者の歴史。

一方、サイニック理論のベースになっているのは『技術史』です。

権力者の歴史が断続的で、自分と直接関係ない知識であるのに対して、技術史はすべてが繋がり、かつわたしたち自身に直接関係しています。

歴史のリアリティーが違うのです。

たとえば、下の画像はグーテンベルクが発明した活版印刷機の模型写真ですが、ヨーロッパで開発された印刷技術は今日のわれわれの生活にも結びついています。

技術史は、時間と空間を超える歴史観なのです。

3:周期生への着目

もし「未来を予測してください」と言われても、多くの方が困惑されるのではないでしょうか?

その場合に考えられているのは、まだ見ぬ世界であり、「よくわからない状態」。

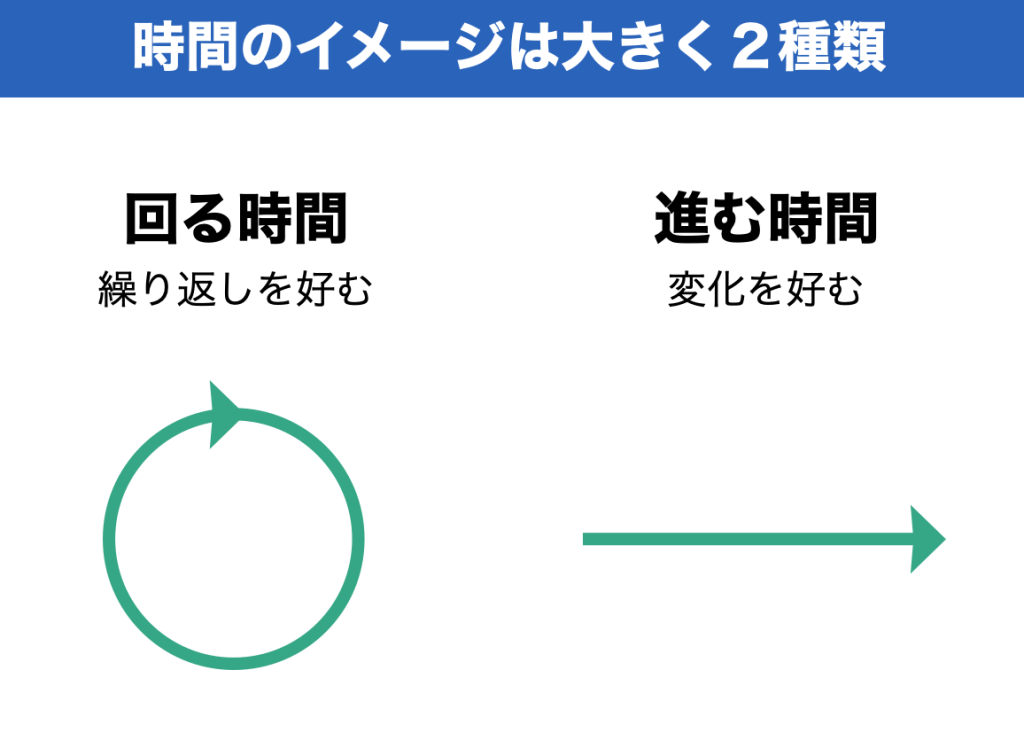

時間を直線的にだけ捉えると、いまだ訪れていない時代は『謎』であり、多くの場合『恐怖』にさえつながります。

しかし、「歴史はくり返す」という言葉もあるように、すべての出来事は周期性を持っています。

もちろん新しいことも起こりますが、知っていることもやってくるのです。

そうした周期生への着目が、サイニック理論の大きな特徴でした。

さて、4つ目の特徴は、過去に対するまなざしではなく、未来に向けた飛躍です。

その点にこそ立石一真さんの真骨頂はありますが、それは安直に解説すべきポイントではありません。

というのも、全てを受動的にしてしまっては(2025年から始まった)『自律社会』への扉が閉ざされてしまうからです。

大切なのは『自分で考えてみること』。

解答を先に見てから、問題集に取り組むことは学びになりません。

とはいえ、もちろん謎解きも準備しています。

気になる方は、『サイニック理論の実装支援』ページをご覧ください。

『サイニック理論』という名称について

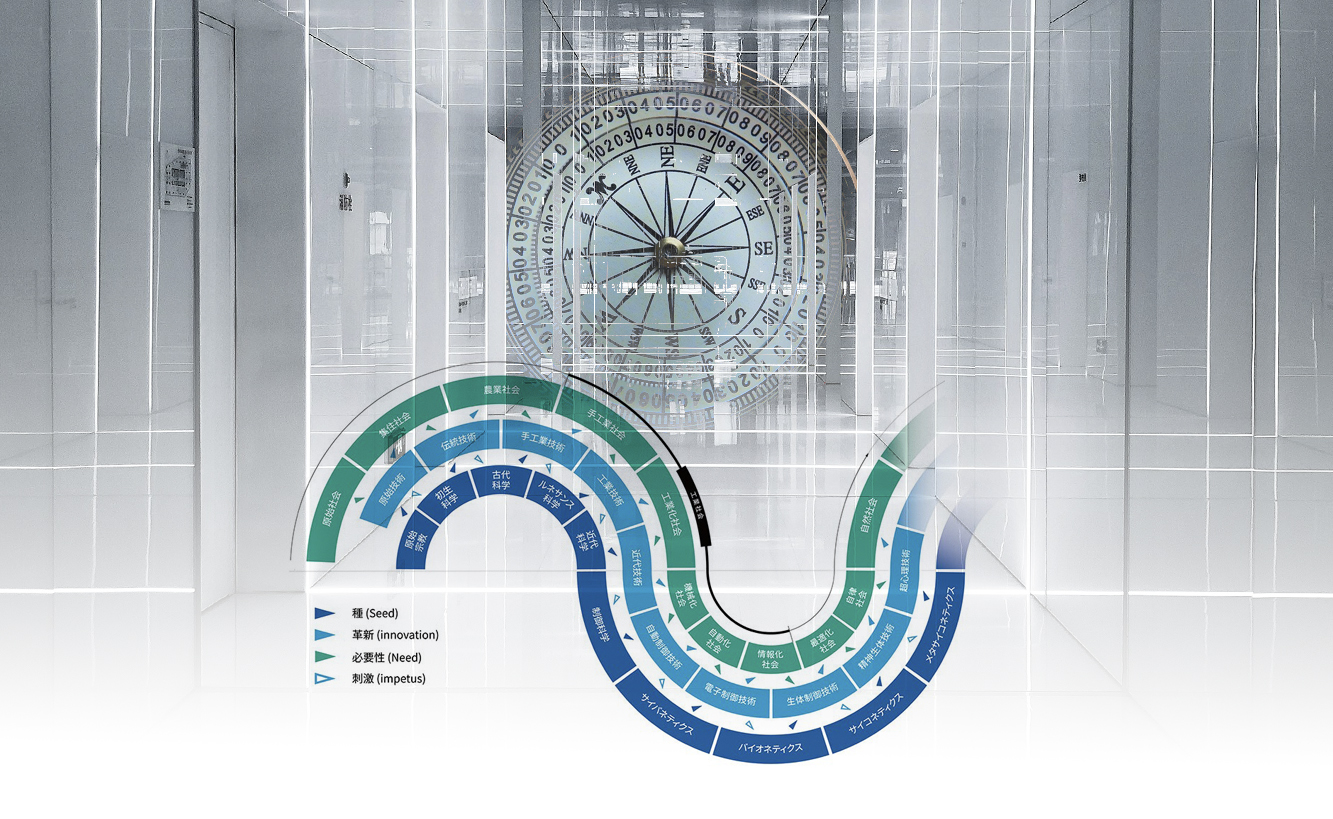

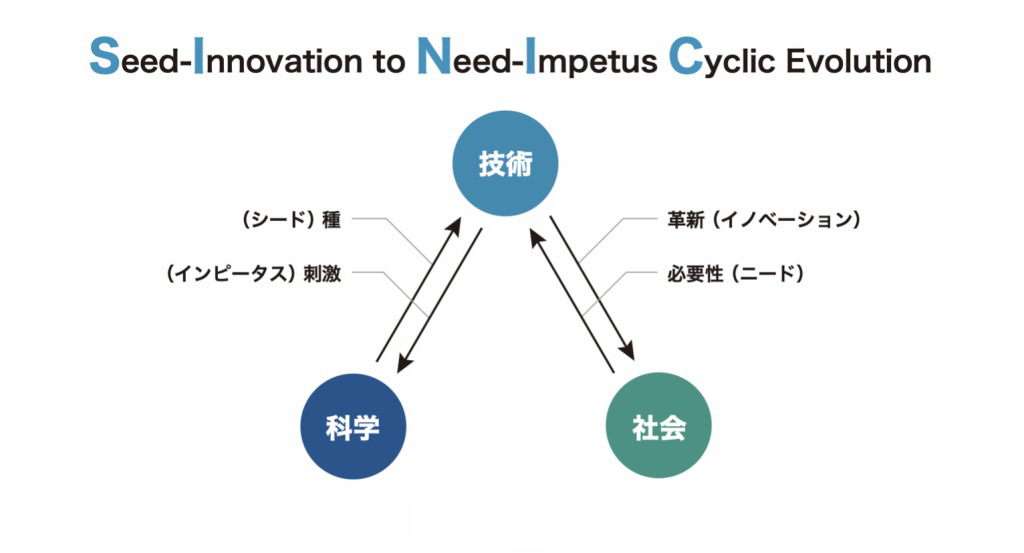

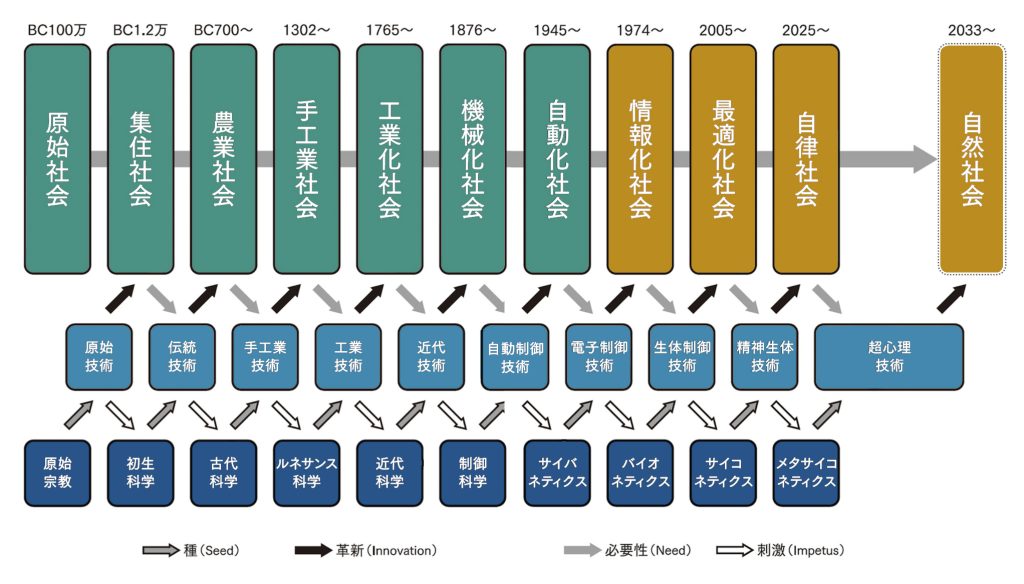

ところで、立石さんは、『科学』と『技術』と『社会』が相互に刺激しあって時代の変化をつくり出すことに着目し、この理論を完成させました。

『サイニック(SINIC)』という名称は、『 Seed-Innovation to Need-Impetus Cyclic Evolution/科学が技術の種となり、社会が技術にニーズを与える、円観的な技術革新の進化 』というフレーズの頭文字を取った造語です。

「科学と技術と社会が、有機的な関係性を持って時代を刻む」という見立てが、サイニック理論の基本コンセプトと言えます。

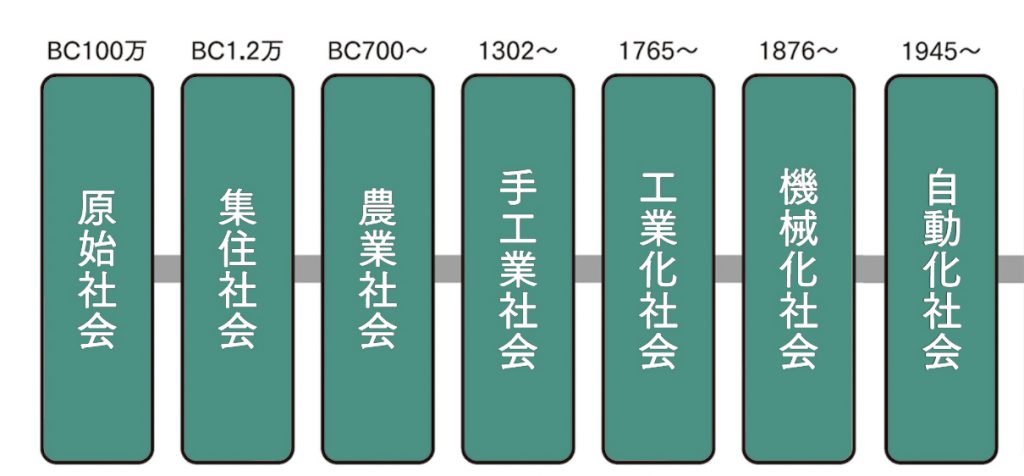

そして、その関係性を丹念に追いかけることで、サイニック理論は1973年までの人類の全歴史を大きく7段階に分類しました。

加えて、以降の未来を4段階で予測。

結果として、過去と未来をあわせて11分類の社会状態が示されたのです。

さらに、上記の11分類の歴史区分に循環性のカーブを加えた図が、以下の象徴的なダイアグラム。

曲線的な歴史年表の素晴らしさは、理論をしっかり学ぶと、深く腑に落とせます。

以上のサイニック理論を、実際に活用していくことは、実は容易ではありません。

理論の完成度は高いのですが、逆に高度過ぎるが故に難解な側面もあるからです。

また、実践するためには、相応の仕掛けも必要になります。

株式会社 青い街では、経営実践研究会や日本家業承継協会との協働により、上記のサイニック理論を自社で展開するための『メタ実践プログラム』をご提供しています。

詳しくは、以下のバナーをクリックして開かれるページをご覧ください。

また、サイニック理論に関するご質問や詳しいレクチャーに関するご相談は、以下の問い合わせフォームからお送りください。

折り返し、メールをさせていただきます。