自動運転に興味を持ってから、しばらくテスラの動向を追いかけていました。

知れば知るほど、イーロン・マスクという人はおもしろく、とても刺激的でした。

川崎にあるディーラーで、実際にテスラに試乗させてもらったりもしましたよ(笑)

一方で、メタバースやNFTについても、少しづつ情報を集めていました。

特に、デジタルデータの唯一性を担保するNFT(Non-Fungible Token:代替不可能なアイテム)は画期的で、「あっ。違う時代に入ったな」と感じたものです。

わたしが大学生の頃(1980年代)には、ヴァルター・ベンヤミン氏の『複製技術時代の芸術』がとても重要な文献でした。

骨子は『複製された物にはオリジナルの持っているアウラがない(ベンヤミン自身はそれを肯定的に捉えていた)』という指摘ですが、それって『物質』に対して『価値』をつける風潮がある、ってことなんですよね。

わたしは、その『物質崇拝』に違和感があったので、ブロックチェーンによってデジタルデータのオリジナリティが保証されるという仕組みに、特にそそられたのだと思います。

つまり、『考え』や『発想』に直接価値がつけられるイメージです。

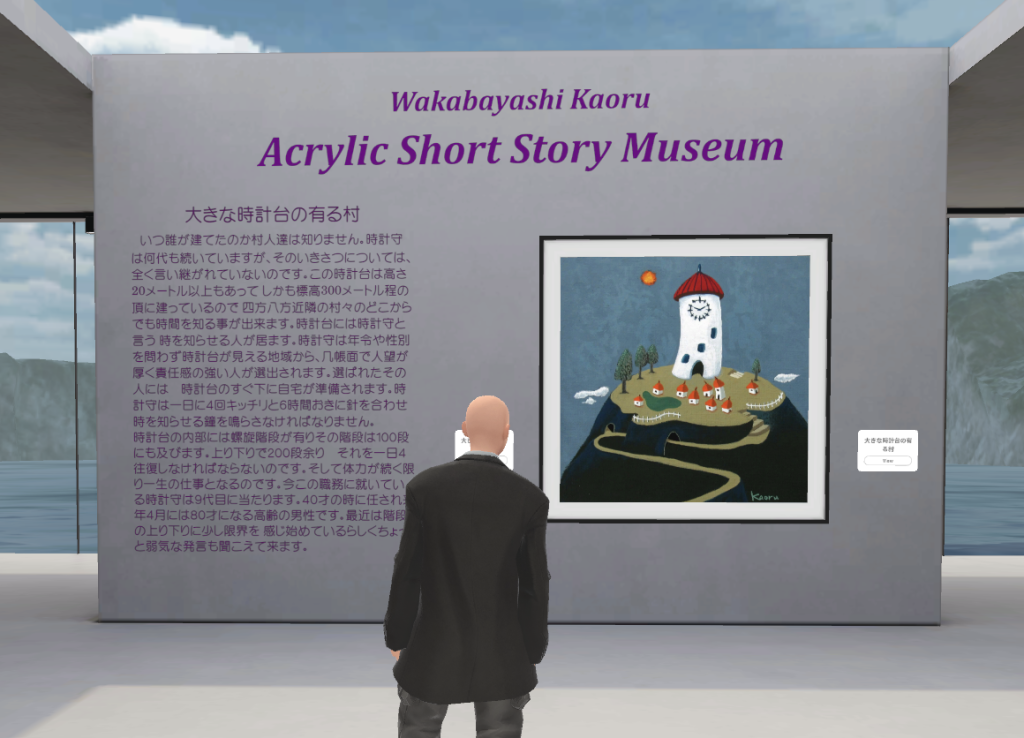

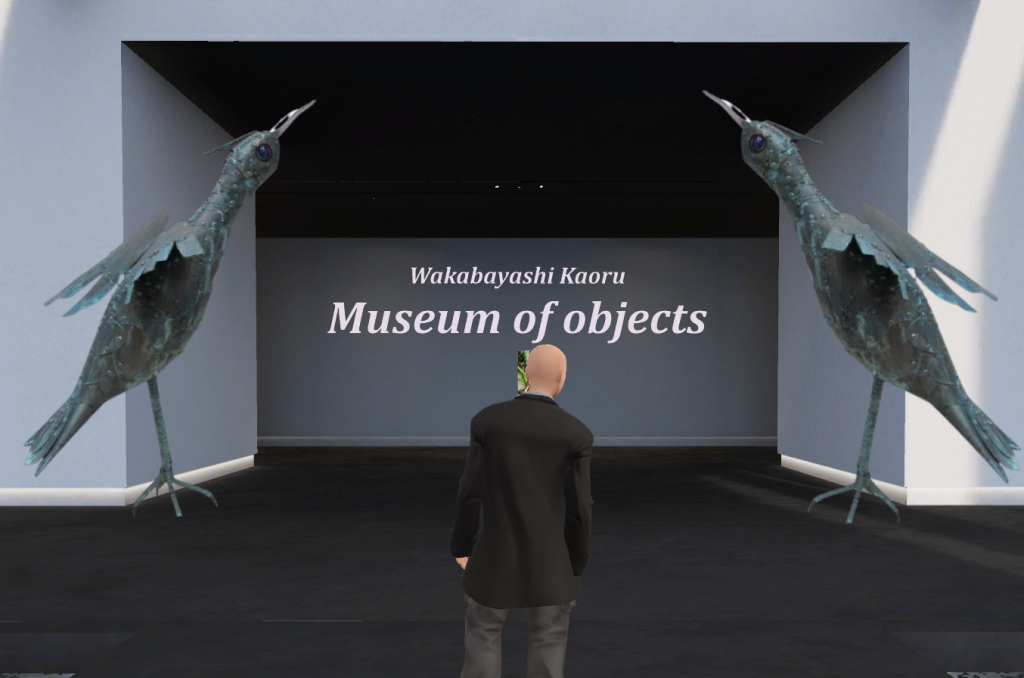

また、デジタルデータを『つくる対象』にできる点も魅力的でした。

というのも、わたしは作品に限らず、料理や計画など、何かを『つくること』が大好きなんですが、物理的な作品づくりは環境への負荷という点で、常に小骨がのどに引っかかっる感じがあったんです。

けして、他の人の創作活動を否定するつもりはないのですが、アートが人生のプラスアルファであるならば、それはできるだけ環境負荷の低い形であってほしい(と、わたしは感じるのです)。

たとえば、絵具のいくつかの色(特にカドミウム系)を洗い流す時には、ほんのりとした罪悪感がともないます。

かと言って、ポリタンクに入れて保管しておくほどの物ではなく・・・。

デジタルデータにしても電力を消費するわけですから、オールOKというわけではありませんが、環境への負荷イメージが物理的な作品づくりよりも(わたしの場合は)大きくありません。

その問題は美大に在籍していた当時からずっとかかえていた悩みだったので、その点でもNFTアートは魅力的だったのです。

とはいえ、直接NFTに関わるつては何もなく、『おもしろい』と思いつつ、半ば放置していました。

そんなわたしがNFTアートに踏み出すきっかけになったのは、『美術手帖』の2022年12月号でした。

端的に、わたしのNFTアートの出発点は、この1冊からだったと言えます。

すでに情報に通じている人からすれば、「ようやく」だったのかもしれませんが、情弱だった人間にとっては「よくこれだけ集めたな」というほどの網羅的な内容でした。

ただし、『出発点』とは書いたものの、暗号通貨にもまったく関わったことがなかったので、『ウォレット(Web上のお財布)をつくるところから』というハードルの高さ。

要は、すぐには動けず、その後も4ヶ月間ほど静観した感じでした。

一方で、facebookが社名を『Meta』に変更したこともあり、メタバースへの興味は一気にふくらんでいきました。