青い街では、サイニック理論を自社(あるいはご自身の)活動に生かすためのお手伝いをしています。

サイニック理論をしっかりと腑に落とし、実際の活動につなげるには、適切な仕掛けが必要になります。

洗練された理論だからこそ、上澄だけをすくう形になりがちだからです。

良い文化を持つ企業を見学し、その特徴を自社に取り入れることを「ベンチマーク」と言います。

理論の学習を踏まえたベンチマークは、一般的に『実践』と呼ばれる、オーソドックスな発展手法です。

ただし、その方法にはいくつかの課題もあります。

たとえば、『他社の優れた文化』という種をまいても、それを育てる土壌=社風がなければ芽は出ません。

多くの先進的な組織では活発なブレイン・ストーミングが行われますが、その文化を取り入れるには、自社の根本的な風土改革も平行して行う必要があります。

否定的なマウントを取る人がいた場合、ブレストは即座に失速してしまうからです。

さらに言えば、変化の激しい時代において、改革を『自分ごと』にしてもらうためには、相応の仕掛けが要ります。

本企画『メタ実践プログラム』は、サイニック理論の座学やベンチマークをベースとしつつ、上記の風土改革と『自分ごと』へのコミットを同時に行う施策です。

時代性を考慮した、実践プログラム

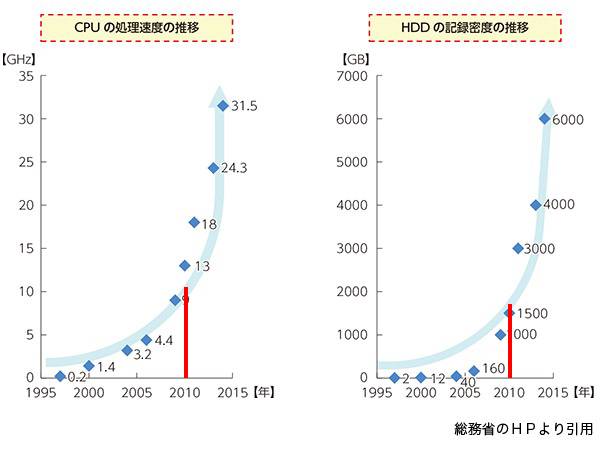

いつの時代にも「先が見えない」という表現は使われるものですが、2010年頃にコンピューターの性能が指数関数のニーポイント(決定的な変化の角)を曲がってからは、本当に予測が難しい時代になっています。

下の図は総務省が発表したものですが、CPUの処理速度にしても、ハードディスクの記録密度にしても、2010年前後に進化が急激に加速。

それまでが順当な進化だったとすると、2010年以降のコンピューターの進化は天の昇る龍のようになりました。

つまり、時代の変化が前人未到な状態になったということです。

具体的には、AIの急速な発達やメタバース空間の膨大な広がりによって、その変化を実感できると思います。

それらがもたらす急激な社会変化は、20世紀の加速度とは比べ物になりません。

「最新技術の全体像を把握している人はいない」とすら言われる時代になったのです。

そうした時代において、サイニック理論は希望の光となってくれます。

何故なら、それは単純な未来予測ではなく、未来について考える思考の道筋をも示してくれるからです。

サイニック理論の4つの特徴

1970年(つまり、今から50年以上前)に、オムロンの創業者である立石一真さんによって発表されたこの理論は、以後60年の展開を示した『未来の羅針盤』でした。

オムロン自体がこの理論をベースに発展した企業ですから、言わば『精度が実証された理論』と言えるでしょう。

2022年に、中間真一さんの同名書籍が発売されたことも、耳目を集めるきっかけになりました。

理論の詳しい内容は上記の著作にあたっていただくとして、わたしが考える『サイニック理論』の4つの特徴について記してみたいと思います。

その4つとは……

1:徹底的な歴史研究

2:独自視点による歴史研究

3:歴史の周期性への着目

4:◯◯◯◯◯を思い描く

です。

以下、それぞれについて、詳しく解説します。

1:徹底的な歴史研究

未来を予測するために必要な最初のポイントは、歴史を学ぶことです。

野球のバットやゴルフのクラブを振る時に、人は一旦後ろに向けてそれらを動かし、力をためます。

前に向かって進む力が得るためです。

未来に向けて考える時にも、同じバックスイングが必要になります。

それが『歴史研究』です。

岡田斗司夫さんが、動画でそのことをわかりやすく伝えてくれています。

2:技術史という視点

「歴史」と聞いて多くの方が思い浮かべるのは、おそらく『権力者の交代による時代区分』ではないでしょうか。

これは学校教育がそうなっているからですが、『安土桃山時代』と『江戸時代』を分ける根拠は「誰がもっとも強い武力や政治力を持っていたか?」。

もちろん、それはそれで魅力的な側面はあるものの、疎外感も小さくありません。

何故なら、織田信長も徳川家康も、わたしたちには直接つながっていないからです。

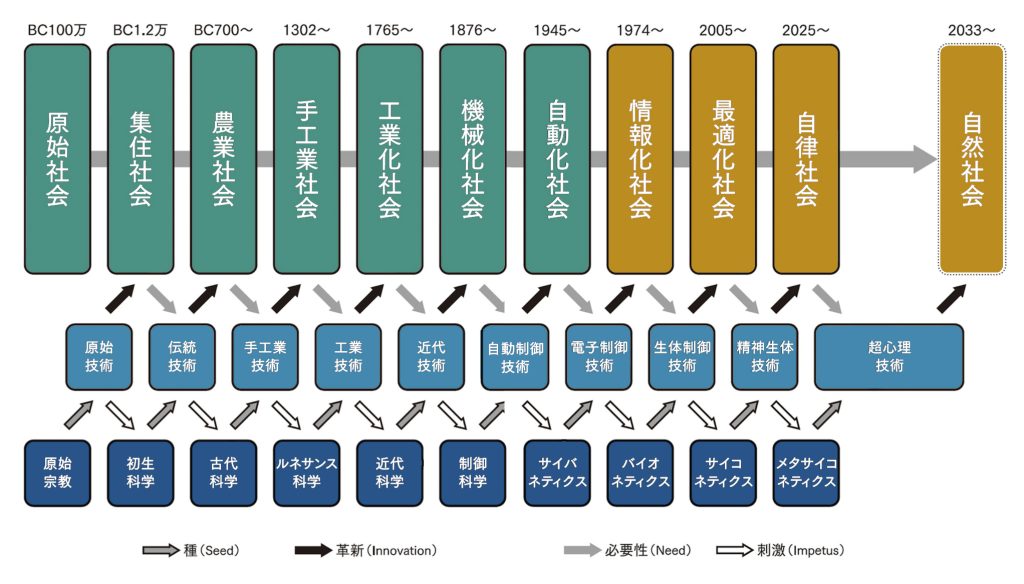

一方、サイニック理論では『技術の発展』を歴史区分に使いました。

これは、提唱者の立石一馬さんが技術者だったからでしょうが、その区分法だと、歴史の親近感がグッと上がるのです。

発表された1970年までは、7種類の時代に分けられました

たとえば、1765年から『工業化社会』が始まるのは、ジェームズ・ワットが『蒸気機関』を発明したからです。

それまで人間や動物、あるいは水や風のような『自然の力』が動力だったのに対し、『熱が力に変わること』の発見によって社会は次のステップに進みました。

それは、『手工業』の『手=人間』から『機械』へと、生産工程のポイントが移ったことを表しています。

この時代区分がすばらしいのは『実感』が大きいこと。

わたしたちは、今でも熱を動力として暮らしていますから、歴史の恩恵を直接的に受けています。

つまり、権力者の『交代』による歴史観が断絶的で他人ごとなのに対して、技術の『蓄積』による歴史観は連続的であり、自分ごとなのです。

自己啓発的に言えば、この歴史観は自然に先人への『感謝』も呼び起こしてくれます。

そうした独自視点の歴史の深掘りが、『サイニック理論』の大きな土台です。

3:歴史の周期性への着目

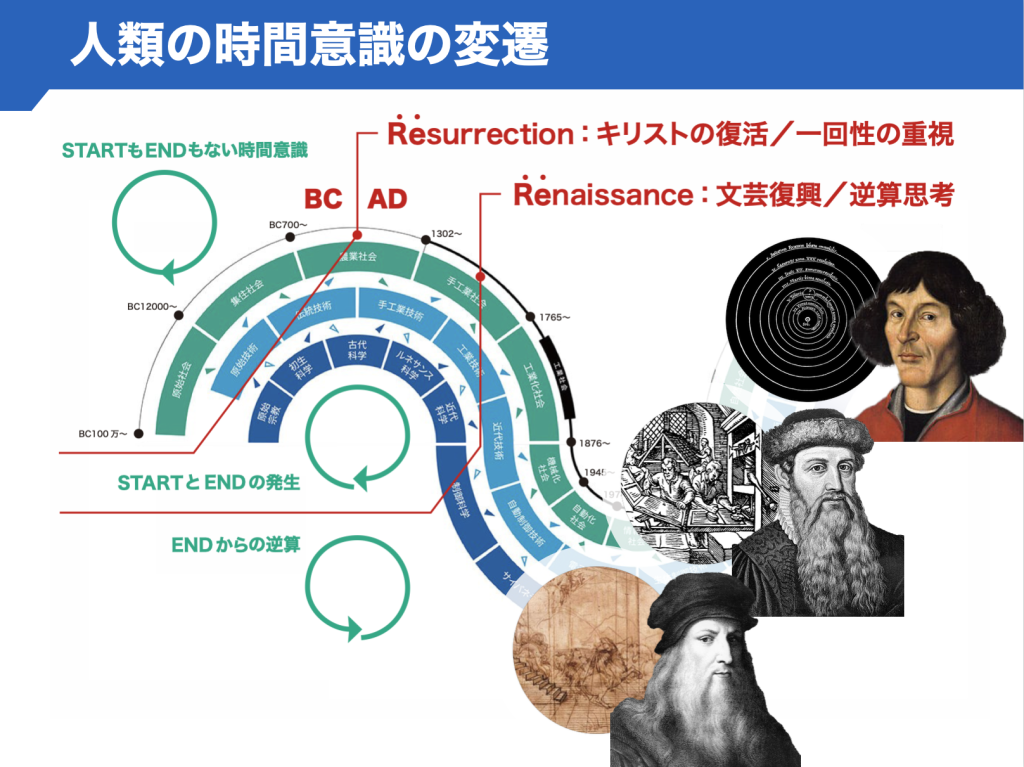

また、時間イメージにも、サイニック理論には大きな特徴があります。

多くの未来予測が『新しい技術の発見』に着目し、直線的な進歩イメージを取りがちなのに対して、サイニック理論は『周期性』に着目しています。

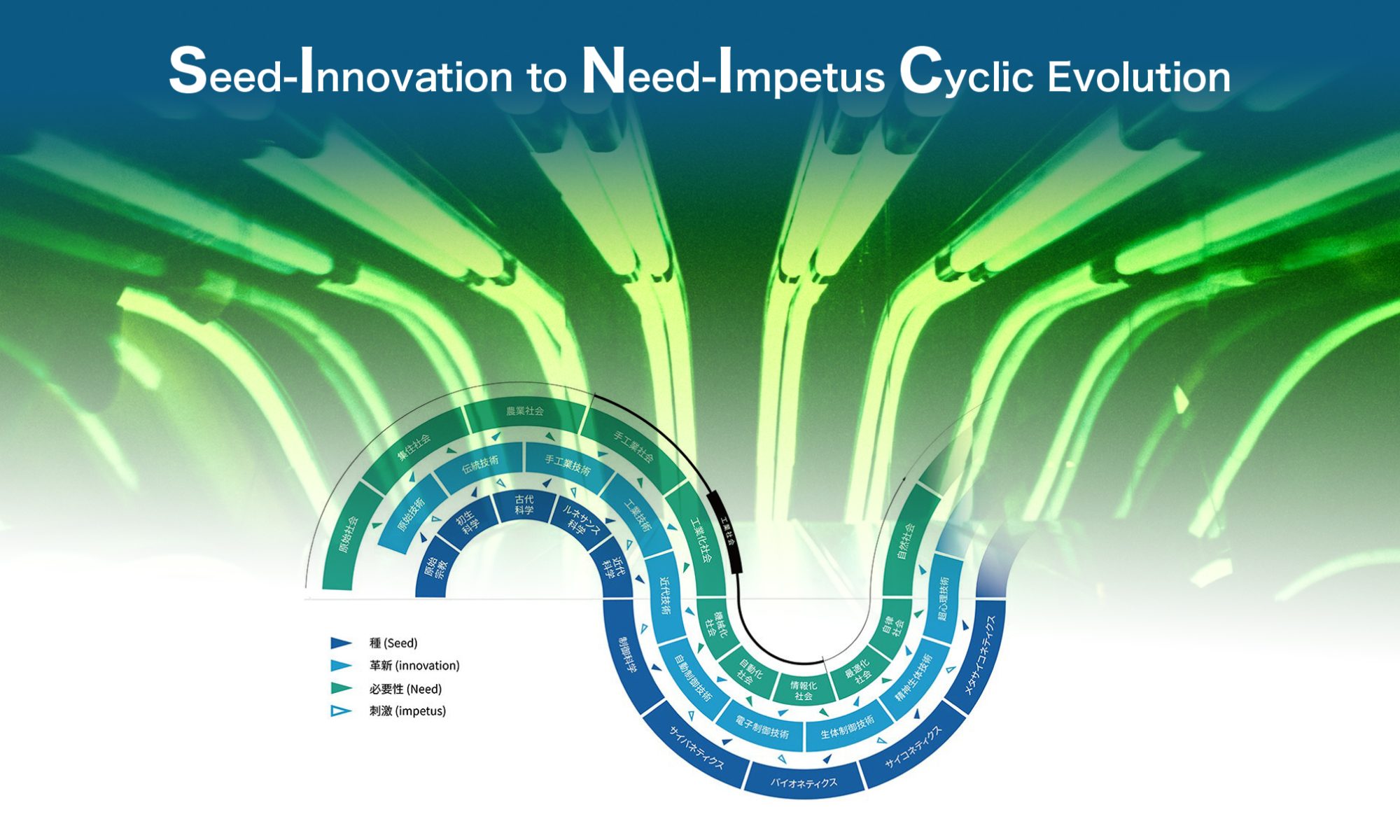

それが名称『Seed-Innovationto Need-Impetus CyclicEvolution/科学が技術の種となり、社会が技術にニーズを与える、円環的な技術革新の進化』に表れる『Cyclic/円環的』という単語の働きです。

直線的な未来予測は、どうしても『情報の獲得競争』になりますが、それだけでは『発想の飛躍』はなかなか起きません。

サイニック理論も新しい技術情報を取り入れましたが、それだけでなく、『歴史は繰り返す』という円環的な歴史観を持ったからこそ、想像力を羽ばたかせることができたのです。

いささか逆説的な現象ですが、『知らないことは、考えられません』。

かつて見た光景を原風景としてイメージするからこそ、未来に対する恐れが払拭されるのです。

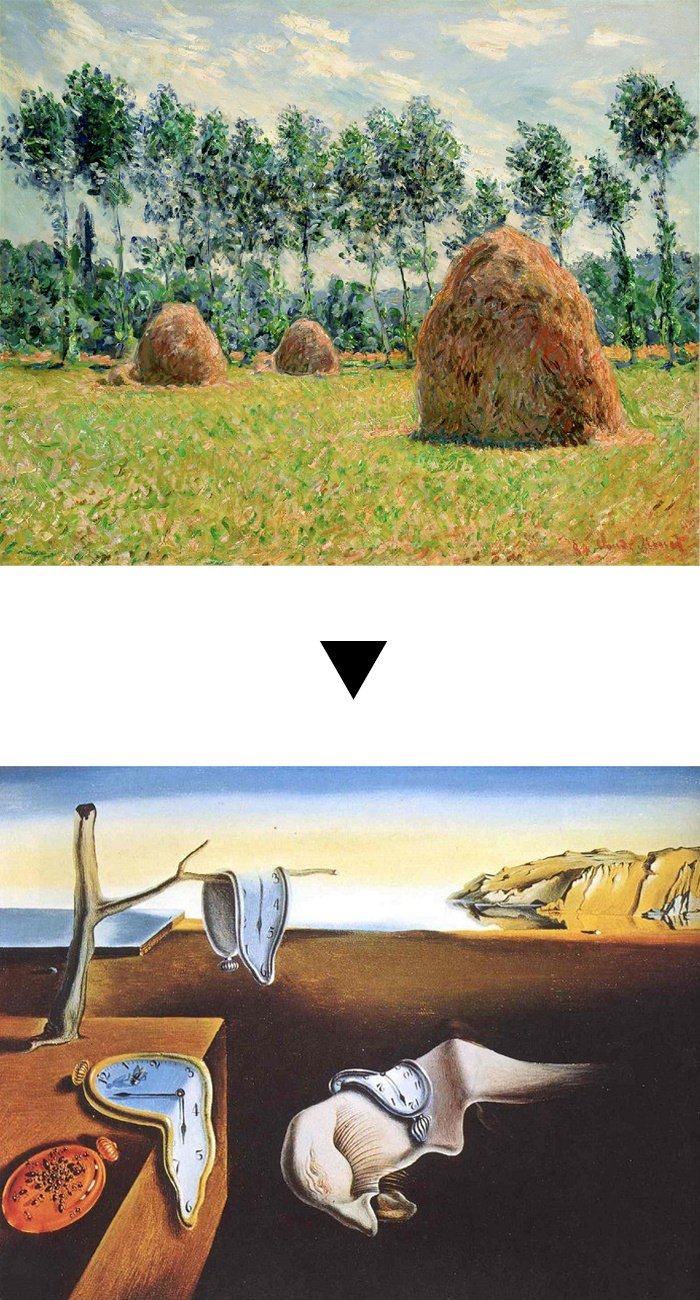

その特徴を理解するには、美術史がかっこうの例題になってくれます。

直線的な発達史としてだけ美術史を考えた場合には、印象派からシュールレアリスム(超現実主義)への飛躍はなんだかよくわかりません。

そこに、どんな意図や論理の変化があるのか……

モネからダリへ/明るさから暗さへ

しかし、美術史家のルドガー・エルンスト・クルティウスが指摘した「ヨーロッパの芸術は明るさと暗さを交互に繰り返す(厳密には古典主義とマニエリスムを繰り返す)」という特徴を踏まえると、出てきた揺れを「あっ、あれか」と感じることができます。

ラファエロからエル・グレコへ/同じく、明るさから暗さへ

ここでもまた、サイニック理論の特徴は『リアリティー』です。

現象の新しさだけに着目すると、理解のアプローチはどうしても恐る恐るになりますが、歴史の繰り返しに着目すれば、未来に『懐かしさ』が生まれます。

円環性への着目は、『未来に対する既視感の利用』と言えるでしょう。

以上を踏まえて、2本の解説動画(前編/22:30、後編/24:24)を見ていただくと、一層深くご理解いただけると思います。

4:◯◯◯◯◯を思い描く

さて、4番目の特徴を引っ張りに引っ張ったのには、相応の理由があります。

それは、ここまで「ご自身で考えていただきたかったから」。

これは、サイニック理論にも見られる流れです。

2024年までの『最適化(される)社会』は受動的でしたが、2025年からの『自律社会』では自分で考えるという『主体性』が何よりも大切になってきます。

自分以外の誰かが考えたアイデアに乗っかるのではなく、たとえ大勢から外れても、自分の信じる道を進むことが求められるのです。

といった前提で、あらためて4つ目の特徴をお伝えすると、それは『明るい未来を思い描く』ことです。

「なんだ、当たり前のことじゃん」と思われたかも知れませんが、これを実践することは容易ではありません。

何故なら、人は放っておけば悲観的になりがちだからです。

また、多くの未来予測は悲観的なテイストで語られます。

不確定性の強い時代において「主体的、かつ明るく発想を飛躍させる」には、特別な仕掛けが必要になるのです。

そして、その重要性が心底腑に落ちれば、「誰かがつくる未来を予想する」よりも、「自分の望む未来をつくる」ことへの意欲がわいてきます。

サイニック理論は、本当は『未来予測』ではなく、『明るい未来への意志』なのです。

『サイニック理論/メタ実践プログラム』は、サイニック理論を自分ごととして習得 ▶︎ 自社で展開していただく施策です

既存の理論の遵守と踏襲が『実践』だとすれば、このプログラムはひと回り大きなフレームを想定しています。

具体的には、理論の作成過程の追体験です。

そため、優等生的な『実践』ではなく、『メタ実践』と命名しました。

具体的には、自分に関係する分野の『歴史研究』と『発想の飛躍』がポイントになります。

それを、ご自身で考えていただくということです。

もちろん、そのためのアテンドは丁寧に設計してあります。

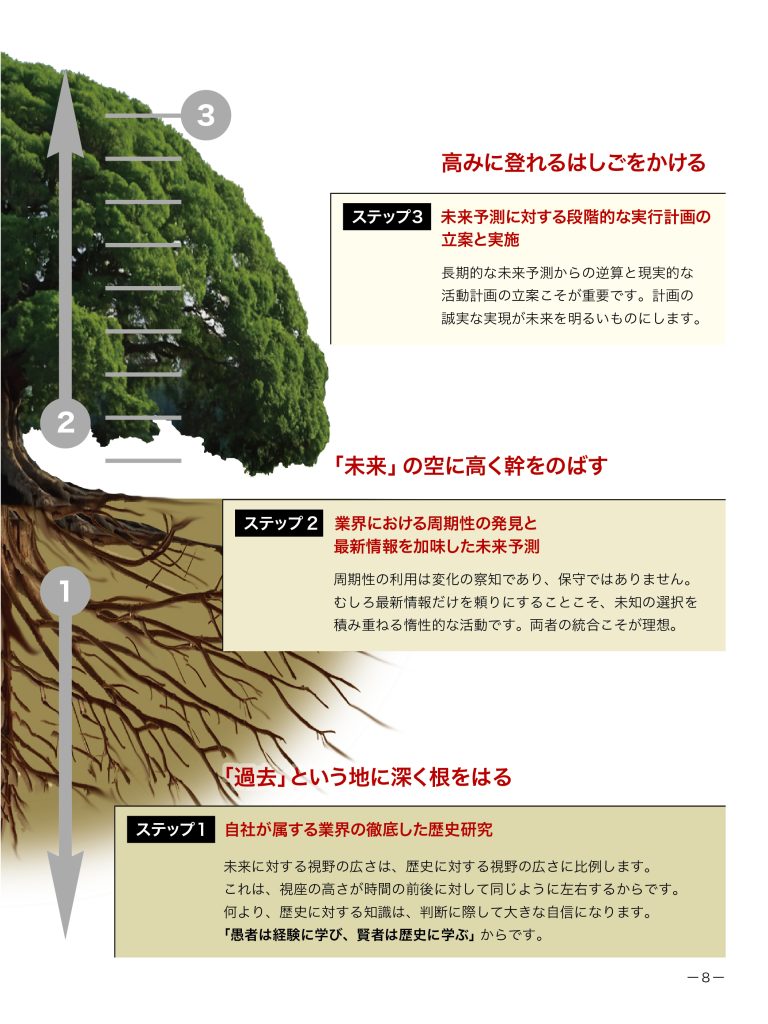

歴史研究が言わば『発想の根』だとすれば、未来に向けた発想の飛躍は『幹・枝・葉』のイメージです。

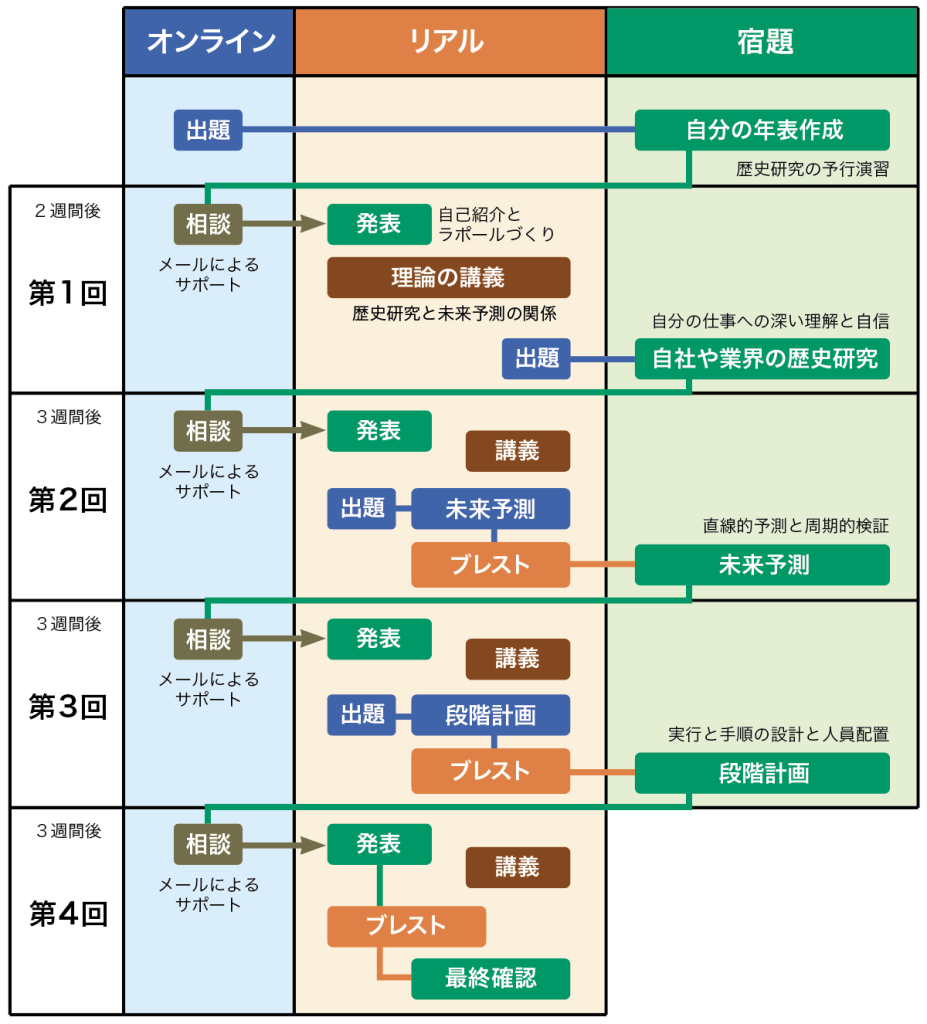

カリキュラムは、大きく『課題』と『当日の発表・セッション』『座学』で構成されており、3週間ごとの4回(2ヶ月半ほど)で運用します。

カリキュラムの一部

受講風景

以下は、受講された方々の感想です。

参加者の皆さんの人生史を通じて、SINIC理論を紐といていくのが、とても興味深くわかりやすかったです。

過去を学び、未来を見つめ、今をどう生き抜く(在り方)かに気づかされました。

また、学びの同志が素晴らしく、刺激とフィードバックを沢山いただき、SINIC理論のロジックに基づいたロードマップを手に入れられました。

講師の杉岡さんの文化を背景にした、わかりやすい講義や、ワクワクするワークショップは、あっという間の時間でした。

ありがとうございました。

殿木達郎さん

参加者の自分史を聞けて、背景を知ることの大切さを改めて感じました。

また、大きな歴史から学ぶ視点を持つことで、個々の様々な体験経験から導かれている今があり、未来を築いて行く繋がりを考察できました。

頭をフル回転させなければいけない部分もあり、おかげさまで、サイニック理論を実装するための新しい視点を持てました。

川島三佳さん

時間という切り口から、これまでの社会の変遷や人々の価値観の推移、SINIC理論の考え方との関連など、幅広い視点で学ぶことができ、気づきが多かったです。

また、参加者の皆さんそれぞれが、それぞれの人生/経験にもとづきながらよりよい未来をつくる取り組みを進めていらっしゃることがよく伝わってきて、今後のプログラムを通じてどのような実践に結びつくのかがとても楽しみです。

Y・Kさん

杉岡さんが独自の視点で語られる、SINIC理論を歴史の変遷と共に読み解くのは、理解を深める起点として本当に素晴らしいと感じました。

時間の概念、循環と矢印の対比も未来を考える上で大きなヒントになると思いました。

参加メンバーの歴史の発表も非常に興味深く面白かったですし、また、各々の発表を聞くなかでコーチングや自己啓発、デザインの遍歴など、重なり合う部分があったこともあり、複数の歴史を重ね合わせることで全体の流れが見えてくる感覚がありました。

非常に刺激的かつ実践的なプログラムです。

難解と言われるSINIC理論を実装するにあたっての入り口として最適なプログラムになっていると感じました。

今後、大きな時代の変化を読み解き、それに沿った事業ドメインの見直しを検討されている経営者には最低限のリテラシーとして是非とも受講して貰いたいと思います。

高橋剛志さん

・芸術への造詣が深い方が講師であったことに感謝しています。

・コマごとの挨拶(号令)がすばらしい。

・スライドに講師の居住まいがにじみ出ていて感動です。

・3名のグループで学習を進める手法が深い。立体的に理解が深まりそうです。ゼミの進化系ですね。

・この学習スタイルが、回る時間と進む時間の実践そのもののような気がしました。

まさに実践的プログラム。すべての中小企業経営者に受講していただきたい。

ありがとうございました。

山下明宏さん

人類の時間意識としての変遷という捉え方とSINIC理論を結びつけて考えられていたのがとても秀逸で、よりSINIC理論およびこの世界の進化の過程の理解が深まりました。

SINIC理論の社会実装により、平和志向と目的志向が共に実現できる社会を創造していきたいですね。ありがとうございました。

岩波直樹さん

受講前、自分自身壁にぶつかっていると感じていました。自社の事業、社会に対する浅く狭い見方(平たく言えば低いレベル)のままでは発想が貧弱ですから、そこから生じた計画や行動は、そもそもやっていて面白さを感じず、やる気のスイッチが入り切らない感じでした。

説明会に参加した際、講師の杉岡一樹さんが、おそらく奥深いであろうSINIC理論について驚くほどのわかりやすさ(但し薄っぺらくはない)で話して下ったこと。加えてその場でご一緒したメンバーの学び実践していくという清々しいエネルギーを感じ、こういった方々と切磋琢磨したいと感じたことが決め手になりました。

もし受講していなければ、自社のプロジェクトについて迷いが残り、エネルギーを注ぎきれず打ち手が後手にまわって目標未達を繰り返し、自信を失っていたかもしれません。

受講して良かったことはいくつかありますが、まずオムロン創業者の立石一真氏の孫に当たる立石郁雄氏(オムロングループ/株式会社ヒューマンルネッサンス研究所 代表取締役社長)とも講座6時間+懇親会まで同じ空間に身を置き、(便宜上よく使われる「未来予測」ではなく)私たち1人1人の未来に対する明るく前向きな意図が重要だという言葉に直接触れられたこと。受講前に「こういった方々と切磋琢磨したい」と期待していたメンバーと講座中何度も話し合い、次回講座(2回目)までの課題の進め方、日程調整までとんとん拍子に完了して、改めて場の力の重要性を体感できたこと。杉岡さんの尽力のおかげで、事前にアナウンスがあったものの不安だった2回目の課題(業界史、地域史)の対象を何に決めるかがほぼ定まったこと。

SINIC理論、CSV経営などの知識を得たあと、理想とする企業経営や社会づくりの実践に移りたい企業経営者さんには、ぜひ一緒にやりましょうとお勧めしたいです。

板津 淳さん

自分史に続き皆さんの各々のお仕事の歴史についての発表がどれもクオリティが高く興味深くワクワクするものでした。

自分史、職業についての歴史、2回通して見学者として参加してみて、次は自分がアウトプットしたい、受講したいと思わせてもらいました。

サイニック理論そのものを理解し人に語れるにはまだまだですが、学び実践を繰り返して行く中にもっと理解が深まるだろうと感じています。

自分や事業について見つめ直す機会にもさせてもらえる講習です。

次回も楽しみにしています。

青木麻鈴さん

VUCA(不安定、不透明、複雑、曖昧)などと呼ばれ、先行き不透明な時代。

知れば知るほど、思うにならない、理想との圧倒的なギャップに飲み込まれそうで、「もういいや」と匙を投げたくなります。

本プログラムで、仲間と共に業界の歴史や未来に取り組んだことで勇気が湧き、心が定まり、次の一手等々が明らかになりました。

休憩中に他の参加者と話していたのですが、心あって起業したけど目先のことで精一杯になりがちな経営者の方こそ、この時間が必要だと話し合っていました。

杉岡さん、ありがとうございました。

これからもどうぞよろしくお願いいたします。

J・Iさん

素晴らしかったです!!

特に難しい理論をわかりやすくワークショップの形に落とし込んでいただき、実践できたのが良かったです(^^)

杉岡さん、本当にありがとうございました!

最後の参加タイミングで、参加できて本当に良かったと思います。

石原佳史子さん

歴史を振り返り、未来予測をし、そこからバックキャスティングをしてこれからの活動について考える。

この思考方法を体験できたことは、今回のテーマに限らず、今後の事業、活動を計画していくうえで非常に良い経験となりました。

また、一緒に学んだ方々が描く未来と自身の描く未来が関連性を持っていることに驚きました。

大谷耕蒔さん

年齢も経験も仕事も全く違う方々が、改めてご自身の仕事の深掘りをし、発表するという貴重な機会に参加させていただけたことに心から感謝いたします!

めちゃくちゃ刺激をいただけて、サイニック理論を軸に考えて未来を想像していくということが理想、想いを現実化する手段として面白く叶いそうだと感じました!

皆さんの基準値が高く学びが非常に多い居心地の良い時間でした。

ここから何が生まれるか、とても楽しみです。

こんな大人がたくさん増えれば日本の未来も明るくなるんじゃないかと本気で思います。

そして、スギオカさんのお話、いつもめっちゃ楽しく聞いていました!

さすがだな〜と脱帽です(笑)

いつも沢山の刺激と学びをありがとうございます!

佐藤淑子さん

業界分析→未来予想→第一歩という流れで物事を考えると、こんなにも具体的なロードマップが敷けるのかと驚きました。

ロードマップ作成以外にも論理飛躍からの立ち戻りをすることで、会社の羅針盤作成にも役立てることができそうです。

僕の意思決定で自走できる会社を目指しているので、今後も相談させてください。

H・Kさん

これからの、設計活動において、進むべき道、確固たる思想が必要と考えていました。

そのためには研究する時間が必要、でもそれが取れない。

そんな中でこのプログラムに参加させて頂きました。

まさに願ったり叶ったり、そうした時間となり、これから進むべき可能性と、その軸を芽吹かせることができたように思います。この芽を育て、未来の実現に向けて実装実践を進めます!ありがとうございました!

杉岡さんの、文学、デザイン、哲学、芸術等の幅広い知見と考察に圧倒されました。

とともに私の思考の足りなさを痛感しました。また是非色々学ばせてください!

峯川 航さん

サイニック理論の書籍は読んでいませんが、スギオカさんの解釈が散りばめられているであろう講義がとても腑に落ちて楽しく、理解が深まりました。

自分の事業と結びつけて課題をいただいたことが、非常に良かったです。

理論が生き生きと身につきました。

有難うございました。

川口なおこさん

プログラムの本講座は1日6時間 X 4日間ですが、まずは2時間程度のフロントセミナーから受けていただきます。

フロントセミナーは、ご希望に応じてフレキシブルに行います。

料金は、お一人あたり5,000円(税込)。

個別相談付きの場合は、10,000円(税込)です。

プログラムおよびフロントセミナーについて「さらに詳しく知りたい」「受講を相談したい」という方は、以下のフォームからお気軽にご連絡ください。