ここ2ヶ月ほど、あまり目立った動きをせず、やや緩慢な日々を送っています。

こんな感じは人生で初めてのこと。

ただし、一旦『緩慢』と書きましたが、悪い状態ではなく、気持ち的にはすこぶる穏やかです。

原因は、昨年の後半、コロナとインフルエンザにかかったからなのでしょう。

喉の痛みが『無い』だけで、「嬉しい」と思えるのです。

なにしろ、コロナの時には、つばを飲み込むだけで七転八倒する痛みだったので……

裏返して言えば、健康が『有る』ってことかな 😊

誰しも病気が治った直後は「健康ってありがたいな」と思うものですが、その感謝が持続している感じです。

ふと、明石家さんまさんが娘さんに「生きてるだけで丸儲」という意味で『いまる』と名付けたことが思い浮かびました。

当時は、思い切った命名だと感じましたが、今は「なるほどなぁ」と納得できます。

ちなみに、確認のために検索をかけたら、母親である大竹しのぶさんは大反対だったという記事が出てきました ❣️

大竹しのぶ、娘の名前・IMALUへの思い「私と、母は大反対」「今では娘は誇りに」 : スポーツ報知 女優の大竹しのぶが11日、自身のインスタグラムを更新。元夫のお笑いタレントの明石家さんまの座右の銘から名付けた長女のタレ hochi.news

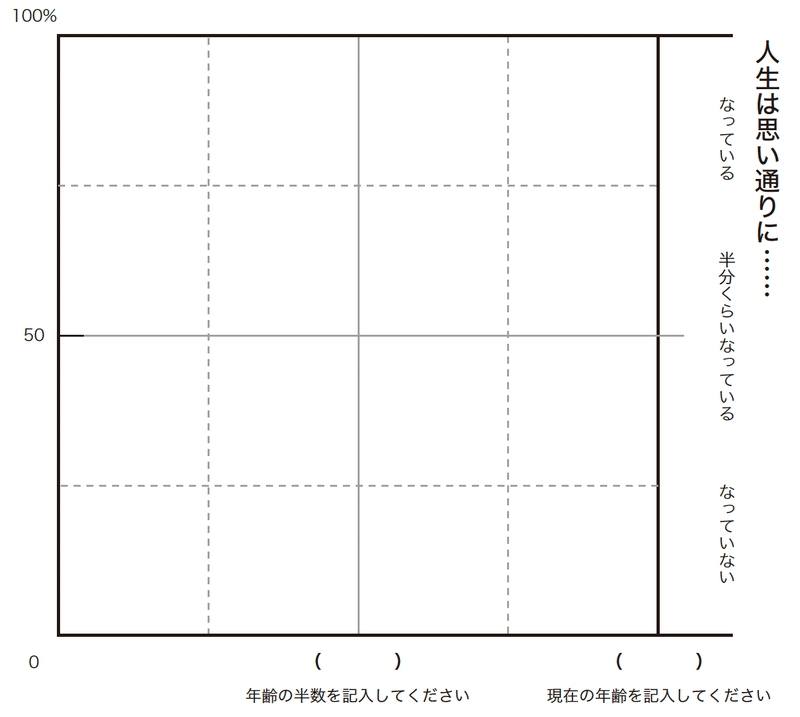

幸せを感じるために、今有るものを一旦『無い』状態で想像してみるというワークがあります。

電気や水道、あるいは身体器官のあれこれなど。

そうすることで、今の状態が奇跡に感じられるというものですが、ワークはやっぱりワークなので、わたしのようにひねくれた人間には響き方が浅いんですよね。

頭ではわかっても、なかなか腹まで落ちません。

その点、昨年の病いは、熱いお灸をすえられた感じだったわけです 😊

もちろん、世の中にはもっともっと大病を患った方、今現在も患っている方がいらっしゃいますが、わたしの場合はデフォルトが健康体だからなのでしょう。

そうした身体をつくってくれた、ご先祖さまの連なりにも感謝です。

そう言えば、28代さかのぼると、ご先祖さまは1億人になるのだとか……

「1億人に対する感謝」って、日本人全員に感謝するような感じですね。

壮大だなぁ……

毎日更新しているnoteもどうぞ ▼▼▼

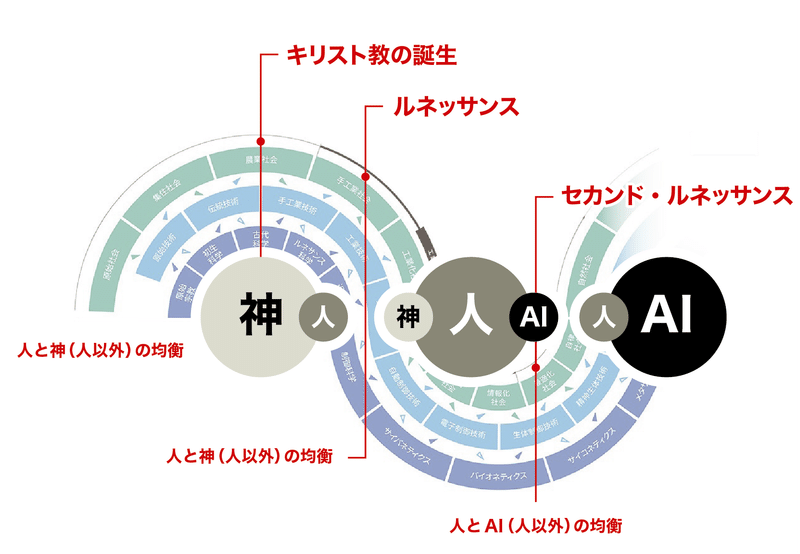

歴史の英知を共有していきましょう!