今後も、いろいろな面倒や困難が出てくることは容易に予想されますが、作品の販売準備で最も苦しんだのは、これからつづる『コレクションの作成/証明』でした。

と、一旦過去形で書きましたが、2022年9月25日現在、いまだ進行形でもがいています。

ようやく少し見通しが出てきましたが、一時は本当にどうしていいかわからず、自分で自分を鼓舞する日々でした。

ざっくりまとめると、個々の作品をブロックチェーンに登録するのとは別に、作品群全体を作者にひもづけて証明することを求められるのです。

『登録』という意味では、個々の作品だけで済みそうなものですが、残念ながらNFTアートの世界には詐欺が横行しています。

『本物かどうかを確認するには、作者の作品群に入っているかどうかを見れば早い』という仕組みなんですね。

もちろん、わたしはわたし自身の作品を扱うだけなので、内容的には何らやましいことはありませんでしたが、ともかくいろんな障壁にぶち当たりました。

アプローチしていたのは、マジックエデンというマーケット・プレイスで、そこでは『メタプレックス(というサービス)で、コレクションの作成/証明をしなさい』と指示されます。

そのメタプレックスのコレクション作成に、四苦八苦したのです。

操作的には、難しいことではありませんでした。

タイトルや簡単な解説を入力し、ロゴのデータをアップする程度。

あとは、作品と同じようにミントをするだけです。

しかし、そのミントが必ずエラーになってしまいます。

少し詳しく書くと、作品のミントの場合は、ウォレットから支払いをする『トランザクション』は1回だけなのですが、コレクションの場合は2回のトランザクションを求められます。

その2回目が、どうしてもエラーになってしまうのです。

操作が簡単なだけに、間違っているところが思い当たりません。

また、特にエラーメッセージも出してくれないので、原因がまったく推測できないのです。

そこから、長いトンネルに入っていきました。

19:とにかく1,240個をつくってみた/NFTの裏道

メタプレックス(の中にある「オーラプレックス」というサービス)で無事にミントができることを確認して、本格的に作品制作に取り掛かりました。

その先にも『つまずくところがある』ことは予想されましたが、すべてを確認してから進み始めるのは、この場合には得策ではありません。

どこまで行っても、状況が『オールOK』になることはないからです。

また、本番だと思って挑まなければ、見えない光景(というか、問題)もあります。

そこで、予定していた1,240個の作品をコツコツつくり始めました。

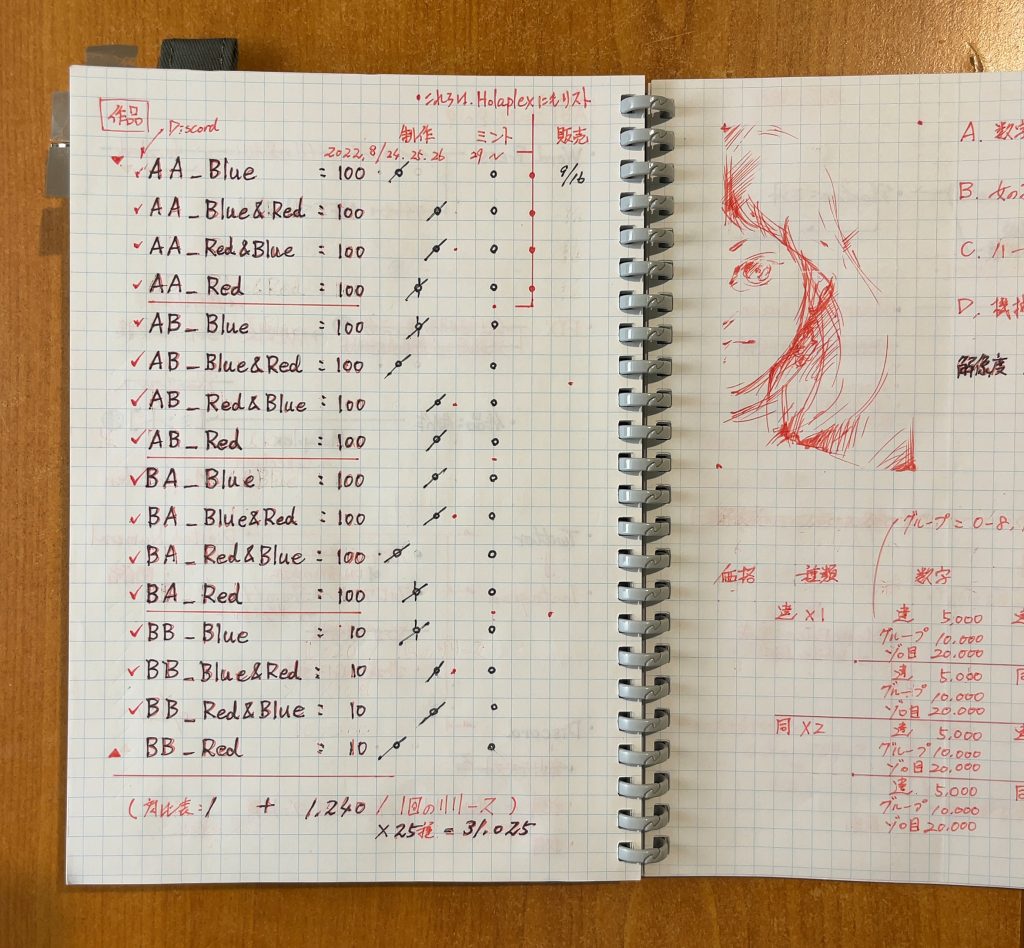

進捗に使ったメモはこんな感じです。

作品の性質上、単調な制作作業に思えるはずですが、ゾロ目を見るのはやはり楽しく、独特な活動です。

ただし、扱っているのが数字なので、落語の『時そば』のようになることがあります。

実際にあったミスですが、表示している数字を確認しながら色を調整していたら、色の数値ではなく、表示の数字を入力してしまったり・・・

リストアップの時に、価格を表示の数字にしてしまったり・・・

まさに、『時そば』ですね 😊

いろんなことはありましたが、クローズドな環境で作品をつくることに関しては、それほど大きな『お困りごと』はおきませんでした。

5:NFTへ向かうきっかけ/NFTの裏道

自動運転に興味を持ってから、しばらくテスラの動向を追いかけていました。

知れば知るほど、イーロン・マスクという人はおもしろく、とても刺激的でした。

川崎にあるディーラーで、実際にテスラに試乗させてもらったりもしましたよ(笑)

一方で、メタバースやNFTについても、少しづつ情報を集めていました。

特に、デジタルデータの唯一性を担保するNFT(Non-Fungible Token:代替不可能なアイテム)は画期的で、「あっ。違う時代に入ったな」と感じたものです。

わたしが大学生の頃(1980年代)には、ヴァルター・ベンヤミン氏の『複製技術時代の芸術』がとても重要な文献でした。

骨子は『複製された物にはオリジナルの持っているアウラがない(ベンヤミン自身はそれを肯定的に捉えていた)』という指摘ですが、それって『物質』に対して『価値』をつける風潮がある、ってことなんですよね。

わたしは、その『物質崇拝』に違和感があったので、ブロックチェーンによってデジタルデータのオリジナリティが保証されるという仕組みに、特にそそられたのだと思います。

つまり、『考え』や『発想』に直接価値がつけられるイメージです。

また、デジタルデータを『つくる対象』にできる点も魅力的でした。

というのも、わたしは作品に限らず、料理や計画など、何かを『つくること』が大好きなんですが、物理的な作品づくりは環境への負荷という点で、常に小骨がのどに引っかかっる感じがあったんです。

けして、他の人の創作活動を否定するつもりはないのですが、アートが人生のプラスアルファであるならば、それはできるだけ環境負荷の低い形であってほしい(と、わたしは感じるのです)。

たとえば、絵具のいくつかの色(特にカドミウム系)を洗い流す時には、ほんのりとした罪悪感がともないます。

かと言って、ポリタンクに入れて保管しておくほどの物ではなく・・・。

デジタルデータにしても電力を消費するわけですから、オールOKというわけではありませんが、環境への負荷イメージが物理的な作品づくりよりも(わたしの場合は)大きくありません。

その問題は美大に在籍していた当時からずっとかかえていた悩みだったので、その点でもNFTアートは魅力的だったのです。

とはいえ、直接NFTに関わるつては何もなく、『おもしろい』と思いつつ、半ば放置していました。

そんなわたしがNFTアートに踏み出すきっかけになったのは、『美術手帖』の2022年12月号でした。

端的に、わたしのNFTアートの出発点は、この1冊からだったと言えます。

すでに情報に通じている人からすれば、「ようやく」だったのかもしれませんが、情弱だった人間にとっては「よくこれだけ集めたな」というほどの網羅的な内容でした。

ただし、『出発点』とは書いたものの、暗号通貨にもまったく関わったことがなかったので、『ウォレット(Web上のお財布)をつくるところから』というハードルの高さ。

要は、すぐには動けず、その後も4ヶ月間ほど静観した感じでした。

一方で、facebookが社名を『Meta』に変更したこともあり、メタバースへの興味は一気にふくらんでいきました。

1:ミント記念日/NFTアートの裏道

昨日(2022年8月19日)、初めて自分の画像をミント(=データをブロックチェーンに登録)しました。

言わば、個人的な『ミント記念日』だったわけですが、それを「やりたい」と思ったのは昨年(2021年)の12月だったので、実行するまでに8ヶ月くらいかかった計算です。

あまり軽快な動きとは言えませんが、わたしとしてはメタバース経由でそこにたどり着きたかったので、「まぁまぁ、見込み通りかな」という感じもしています。

メタバース経由にしたかった理由は、単純にNFTアートについてよくわかっていなかったから。

要するに、やろうと思っても、すぐにはできなかったんですね。

そりゃ、軽快になろうはずもありません。

一方で、そのまま『つくって売り出す』だけでは、おそらく簡単には売れないだろうとも感じていました。

何か『特別な仕掛けがいるだろう』と。

その仕掛けが、わたしの中では『メタバース』だったわけです。

ちなみに、今回のミントにはイーサリアムではなく、ソラナを使いました。

イーサリアムはNFTアートの王道的な暗号通貨であり、昨年末の時点だったら間違いなくイーサリアムを使っていたはずです。

しかし、「これから始めるんだったら、ソラナがいいだろう」と、わたしは考えています。

このジャンルは本当に変化が激しいので、やり方や使うツールはどんどん変わります。

それらを記録しておくことで、後から同じ場所を目指す人の道しるべにしてもらおうと考えました。

というわけで、次回、話はいったん昨年(2021年)にさかのぼります。

そこから時系列で話を進めて、やがて現在進行形の状況に追いつく構想です。

10月くらいからは、オンタイムのご報告になるのではないでしょうか。

つまり、この連載は、わたし(ozizo)がNFTアートを『売りたい』と思ってから、実際に『売れる』までの道のりをつづる記録です。

なお、本日時点では、まだ1点のNFTアートも売れていません。

しかし、『必ず売れる』と感じています。

その感覚は説明しづらいのですが、おそらくWeb3のいろんな動きが『理』にかなっているからなのでしょう。

『そりゃ、こっちの道だろう』と、自然に筋道が見える気がするんですね。

たとえば、わたしはミントのためにSolana(以下、ソラナ)という暗号通貨を使いましたが、わたしがそれを選んだというよりも、『今から始めるんだったら、ソラナでしょう』という気がするわけです。

ともあれ、わたしが進む道はたくさんの人が行き来する表参道とは限りません。

いや、むしろ『裏道』だと思います。

そもそも、NFTアートをメタバースにからめようという時点で、あまり人が通らない道です。

また、現時点では、ソラナでミントをしている人も国内には多くはいないはず。

そもそも、ソラナを扱っている暗号通貨の交換所が、FTX JapanとSBI VCくらいしかないからです。

『人の行く裏に道あり花の山』 という歌があります。

わたしは放っておいても自然に裏道を行くタイプなので、この歌が特に響くのでしょう。

そして、仮にわたしの行く道に花がなかったとしても、それは『こっちに来てはいけないよ』という道しるべになります。

どう転んでも、無駄にはならないお話です 😊

注:できるだけ読みやすい文章にしたいので、アルファベット表記は初出時にとどめ、なるべくカタカナで名称を書いていきます