良寛さんが子供たちに聞かせたとされる『月の兎』というお話があります。

お腹をすかせた老人のために、猿と狐は食べ物を探してきますが、何も見つけられなかった兎が自分の身体を焼いて、老人に供する物語りです。

このお話は、自己犠牲の美談として語られますが、初めて聞いた時には「ちょっとやり過ぎじゃないのかな・・・」と思ったものです。

すでに猿と狐が食べる物を老人にわたしているのですから、自分の命を落としてまで・・・というのは、度が過ぎる気がします。

ともあれ、『自分の一番大切なものを差し出す』という姿勢は、日本人の好むところと言えるでしょう。

程度の問題はあれ、お互いがそのようにふるまえば、なるほど大きな和ができそうです。

ところで、ある時、わたしもそうしたあり方を自分に照らしたことがありました。

小さい時から絵を描くことが好きで、長じて美大にまで行ったわたしは、何かにつけ『つくる』ことが好きでした。

今では、妻のおかげで、料理もそこにふくまれます。

つまり、わたしにとって一番楽しいのは『つくる』ことなんですね。

だったら、それを差し出すのが、好ましいあり方ではないだろうか?

そんな風に感じたのです。

『表現』という名のもとに、一番美味しいところを自分が食べて、残り物をお客様に差し出してはいないか? と。

まぁ、これはこれで、兎と同じく、ちょっと行き過ぎた考え方です。

料理のたとえで言えば、みんながみんなコックになりたいわけではなく、食べることだけを楽しみたい人もいます。

また、一番美味しいところを自分で食べるコックは、ほとんどいません 😊

とはいえ、一旦そのことをつきつめて考えてみたわけです。

『つくる楽しさ』を供することはできないだろうか? と。

実は、『トラスト・プロジェクト』には、その思いがこめられています。

大きな枠組みはわたしがつくりますが、それは言わばケーキの土台のようなもの。

クリームをどんな味にするか? どんな風に飾りつけるか? は、参加してくださる方にゆだねる企画です。

そう思って、いろいろ試行錯誤したのですが、実際には、なかなかうまくいききませんでした。

前述した通り、みんながみんなコックになりたいわけではないからです。

そもそも、コックになるには、かなり過酷な修行が必要ですよね 😅

ところが、AIの進化(中でも、画像生成AIの登場)は、事態を一変させました。

ほとんどの何の苦労もないまま、「なりたい」と思うだけで、一流のコック(=つまり、プロ級のイラストレーター)になれる環境になったからです。

原理的には、絵がうまくなりたければ、誰でもうまくなれます。

『絵を描くこと』は反射神経などとは関係ない穏やかな技術なので、練習を積み重ねればいいだけです。

問題は、もっぱら「それを身につけたい」と願う気持ちの強度と言えます。

しかし、画像生成AIは、その強度すら不要にしました。

使い方さえ覚えれば、一瞬です。

これ、やってみないと、もったいないですよね 😊

しかし、この変化に気づいている人は、まだけして多くはありません。

おそらく先頭を走っているのは、時代の寵児とも言える西野亮廣さんの『バンドザウルス』でしょう。

この軽やかさは、「さすがだなぁ」と思います。

正直、ちょっと悔しい 😊

西野さんの軽やかさに比べたら、わたしははるかに良寛さんよりです。

おじぞうだしね。

shit!

しかし、人にはそれぞれ得意な分野があり、向いているポジションがあります。

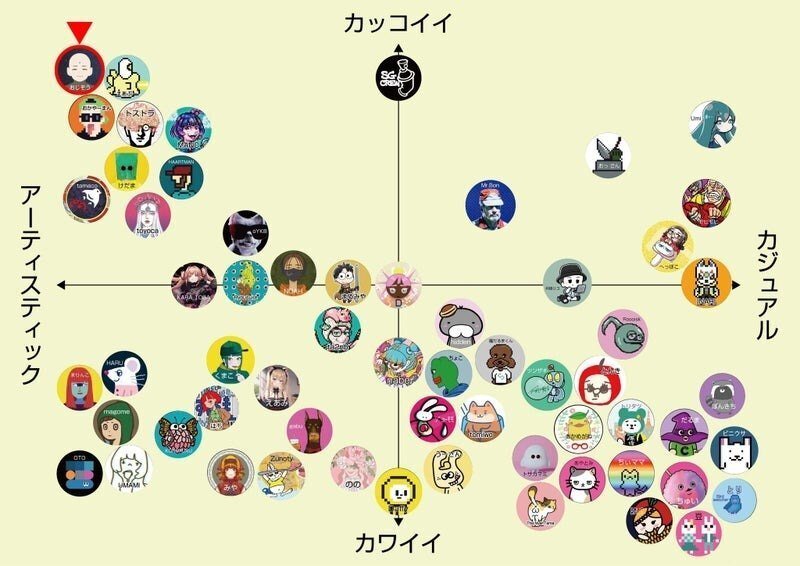

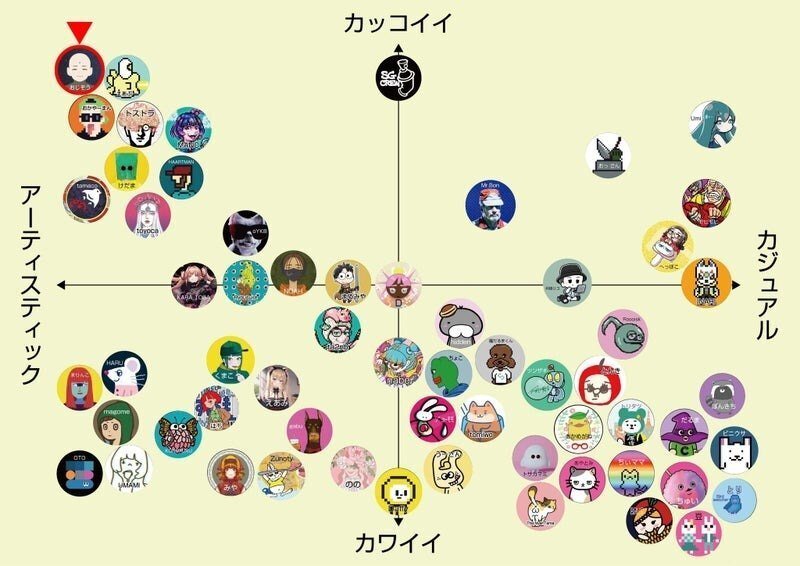

わたしの守備位置は、ビニウサさんが選んでくださった図に従えば、「カッコイイ」と「アーティスティック」の角っこ。

その場所で、画像生成AIの楽しみをお伝えしていこうと思っています。

現在、『トラスト・プロジェクト』の解説ページを、せっせと準備中です。

もうちょっと待ってね。

早く行きたいなら一人で行け

遠くへ行きたいならみんなで行け

みんなで行くには進め方が大切ですね 😊

『トラスト・プロジェクト』の公式Twitterはこちらです ▼▼▼

AIが描いた画像のサンプル ▼▼▼

未来の警察。なんだけど、ちょっと古めかしい 😊

未来の警察。なんだけど、ちょっと古めかしい 😊

未来の住宅。というか、砂漠の住居。暑そぉ〜。

未来の住宅。というか、砂漠の住居。暑そぉ〜。

未来の宇宙服.『STAR WARS』的な感じですね。

未来の宇宙服.『STAR WARS』的な感じですね。