このプロジェクトは、宝探しです

探しているのは

「人類が健やかに生き続けられる可能性」

その可能性は、もちろん1つではありません。

むしろ、選択肢はたくさんあった方がいいでしょう。

その意味では、強過ぎるこだわりは、他の可能性を阻害します。

唯一の正解を求める姿勢は、リスクを高めてしまうのです。

大切なのは、他者の価値観を理解しようとする柔軟性。

豊かな未来は、お互いを尊重する気持ちの先にこそ広がります。

◾️ 多様性のある未来は描かれない

しかし、残念ながら、多様性のある未来が描かれることは、ほとんどありません。

その理由は、クリエイティブの仕組み自体にあります。

というのも、未来を舞台にしたマンガや映画などは、特定の作家や舞台監督が彼ら自身のセンスでデザインします。

チームを組む場合もありますが、その場合でも機能やデザインは統一されることが常です。

これは『実際には存在しない世界』を見せるための、方法論的な落とし穴と言えるでしょう。

結果として、多様性のある未来世界を展開できないのです。

そして、統一的な機能やデザインは、あるメタ・メッセージにつながります。

それは『強い管理社会』というイメージです。

たとえ、どんなに先進的で平和的な風景に見えても、機能やデザインの統一感(もしくは画一性)は、そこが息苦しい社会であることを暗示します。

従来のSF作品は、その点についてあまりにも無頓着でした。

◾️ SFは暗い世界を描きがち

さらに言えば、ほとんどの場合、未来世界は戦いに満ちています。

『STAR WARS』や『機動戦士ガンダム』など、人気のあるSF作品における宇宙はおおむね戦場です。

そこは、やるかやられるかの殺伐とした空間。

わたし自身もそれらの作品が大好きだったので、手のひらを返す形の批判はしたくないのですが、ただ……

わたしの興味は、殺しあいよりも『人が生き続けていける未来』に移りました。

それは、個人的な嗜好の変化であると共に、時代の移り変わりの影響とも言えるでしょう。

今や、20世紀的な戦闘モードは、限定的な娯楽に感じられます。

もちろん、それもまた、フィクションの落とし穴です。

ブライアン・デイビット・ジョンソン氏は、著作『「自分の未来」を変える授業』の中で次のように指摘されています。

「人々に見てもらうには、争いやドラマが必要だからね。すべての登場人物が完璧な善人で、完璧に平和な世界に暮らし、事件など何も起こらないような映画を観たい人はいないだろう」

「SF映画はただの商品ではない。あえて暗い未来やディストピアを描くのは、その方がドラマチックだからだ」

「だから、それはつまり、真剣に未来を想像したいのなら、SF映画を参考にしてはいけないということだ」。

と。

残念ながら、わたしたちは、未来に関するフィクションとノンフィクションを分離する習慣を(今のところ)持っていません。

つまり、『明るい未来』を思い描くためには、意識的にそれを意識する必要があるわけです。

◾️ 未来はこうなる/世界観の3原則

『トラスト・プロジェクト』は、明るい未来をリアルに考える試みです。

発案は1998年でしたが、その時に考えた世界観の3原則は以下の通りでした。

1:宇宙開発は民間企業がになう

2:全ての物にはメーカーがある

3:国家の枠組みは言語が保障する

順番に解説していきます。

1:宇宙開発は民間企業がになう

発想のきっかけは、ガンダムの監督:富野由悠季さんのインタビューでした。

それまでのアニメに登場する巨大ロボットは、どうやってつくられたのか曖昧でしたが、富野さんはそこにリアリティーを持たせようとしました。

そもそも巨大ロボットをつくるためには、膨大な資金が必要になります。

富野さんは「それって国家予算じゃなきゃ、無理だろう」と考えたのです。

だから、ガンダムの舞台は戦場だったんですね。

『戦争をエンターテインメントにすることのモヤモヤ感』は残るものの、フィクションの理由づけとして、その説得力にうなりました。

ただし、『トラスト・プロジェクト』を発案した1998年当時、リアルな宇宙開発の夢は人々の頭からすっかり消え去っていました。

宇宙進出の必要を迫ったアメリカとソ連の冷戦は、はるか昔。

月面着陸でさえ、人々の興味を全くひかなくなっていたのです。

だからこそ、「今後、宇宙開発が進むとすれば、そのにない手は民間企業になるだろう」と考えました。

米ソ冷戦のような切迫した理由がない以上、モチベーションとして考えられるのは経済活動だからです。

宇宙開発をビジネスの文脈で捉えること。

イーロン・マスク氏が、以上の仮説を見事に実証してくれました。

ちなみに、スペースXの創業は2002年です。

その後、3回の打ち上げ失敗を経て、ファルコン1ロケット/4号機の打ち上げに成功したのが2008年。

以降、他の企業も追随し、宇宙開発はすっかり民間企業主導になっています。

2:全ての物にはメーカーがある

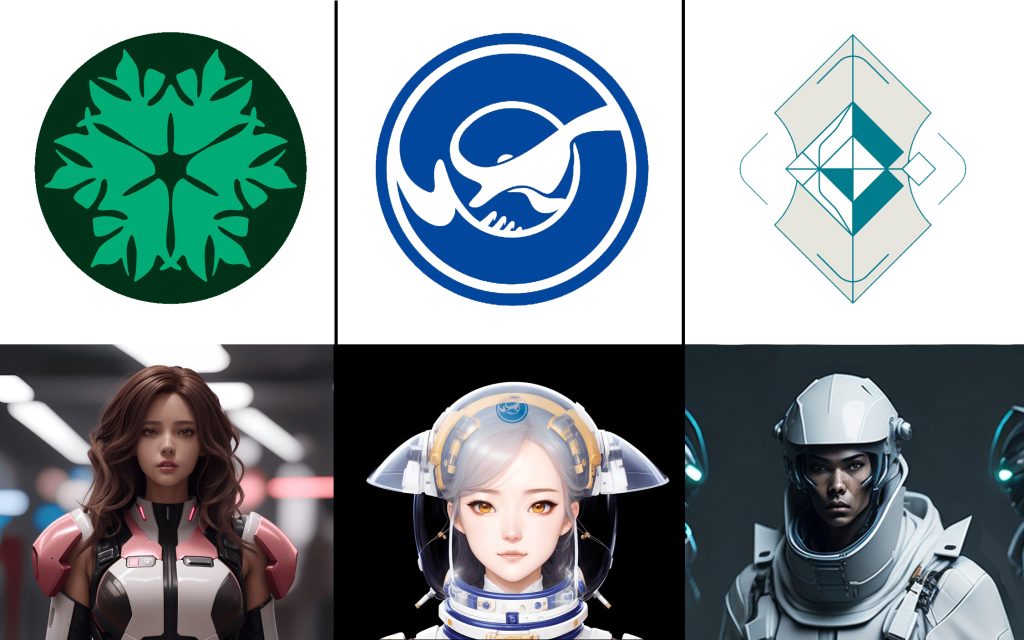

宇宙開発を民間企業がになうようになれば、ロケットや宇宙服のデザインには多様性が生まれます。

放っておいても、おのずと企業各社の特色が出るからです。

航空会社独自のカラーリングやCAのユニフォームを思い浮かべていただくといいでしょう。

そして、あらゆる物にはそれをつくった人や企業が存在します。

つまり『メーカー』です。

ガンダムでは若干その要素が取り入れられていますが、ほとんどのSF作品では、その点が意識されていません。

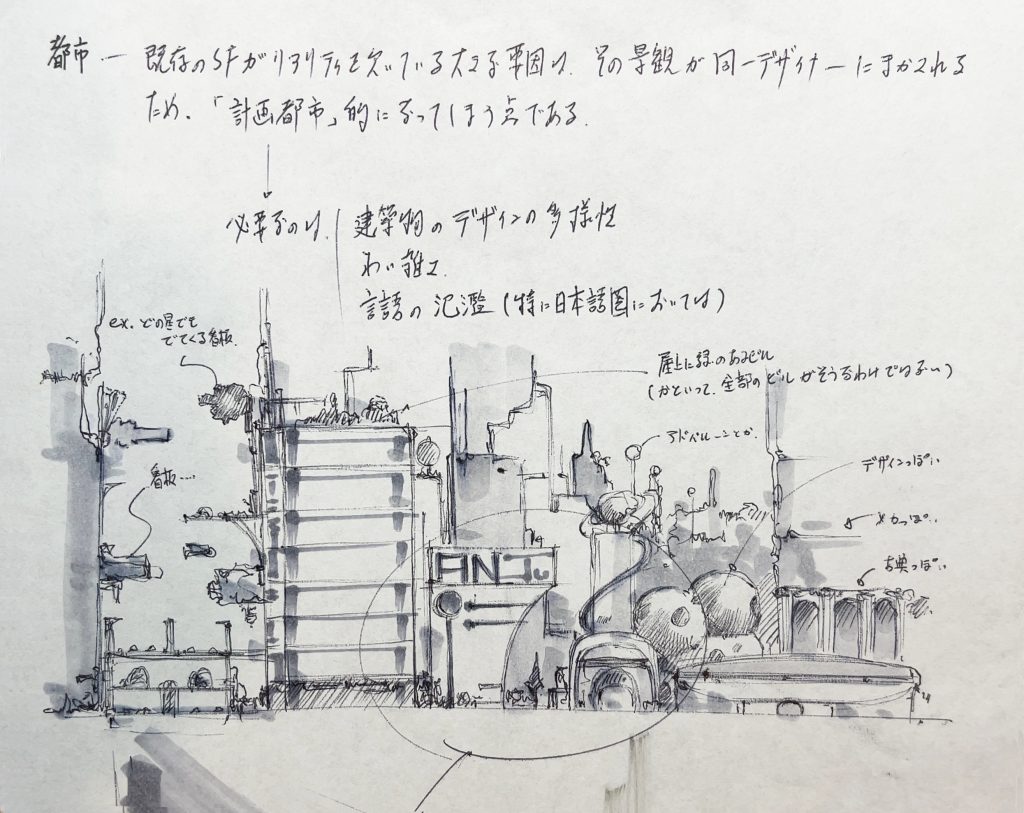

結果として、同じデザインのビルが並んでしまうわけです。

下の画像は、そのあたりに感じて描いた1999年当時のスケッチ。

『トラスト・プロジェクト』の最初期資料です。

メーカーが多数存在すれば、当然、デザインや機能はバリエーション豊かになります。

それこそが、『多様性に富んだ未来』というイメージの具現化とも言えます。

ロゴマークは、そうした各メーカーの特色の表現であり、多様性の象徴です。

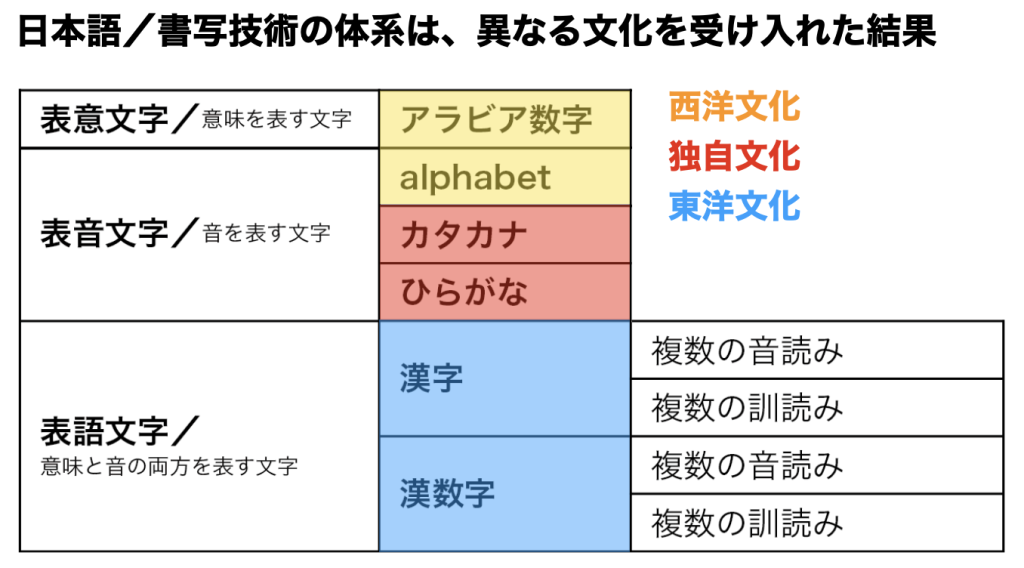

3:国家の枠組みは言語が保障する

宇宙に出れば、国家の物理的な境界線はなくなります。

当然、国家意識も薄れていくはずです。

一方で、為政者たちは国家の影響力に固執するでしょうし、国民の側からしても何の後ろ盾もないのは心細い……

そこでフォーカスされるのが、『言語』です。

法律は言葉で書かれています。

連絡や交渉も言葉で行われます。

もっと言えば、愛情表現にも言葉が不可欠。

「話せばわかる!」ですね(笑)

結果として、国家意識は『言語』が保障することになるでしょう。

『トラスト・プロジェクト』は、日本語のおもしろさと豊かさをあらためて味わう契機にもなります。

というのも、日本語の書写技術こそ、これ以上ないほど多様性の好例だからです。

◾️ 未来はこうなる/AIに関する原則の追加

2023年末、ChatGPTの登場によって、AIに対する熱狂が一気に高まりました。

何ごともそうですが、一旦扉が開かれれば、不可能だと思われていたことも一気に当たり前になっていきます。

数年前まで「人間を超えるコンピューターはつくれない/つくられて欲しくない」と思われていたのに、今では多くの人が普通にAIを使っています。

それは、ライト兄弟が動力付き飛行機を飛ばすまで、「人間は空を飛び続けられない」と思われていたことと同じです。

そうしたムーブメントを踏まえて、『トラスト・プロジェクト』に人工知能に関する新しい原則を追加しました。

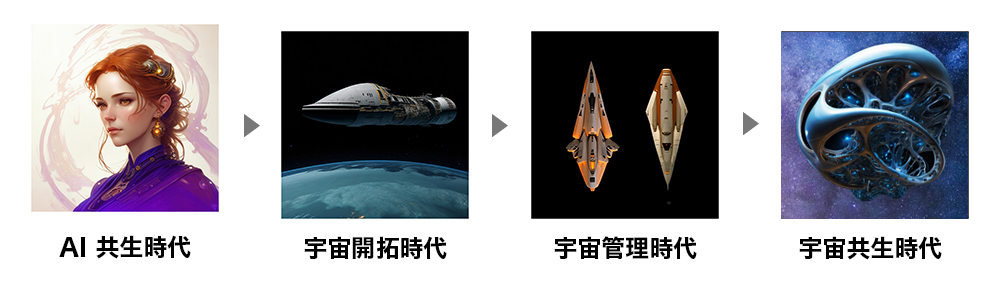

それは、宇宙開発の最前線をになうのはAIだろうという見通しです。

4:宇宙開発の前衛は人工知能

あらためて考えてみれば当たり前のことですが、人間が宇宙に出るよりも、人工知能を送り出す方がはるかに容易です。

何故なら、人間が宇宙で活動するには酸素や水が必要ですが、人工知能はそうした環境を必要としません。

むしろ、AIが当たり前になってきてみれば、宇宙船の操縦を人間がしているのはナンセンスに感じられるはずです。

人間の反射神経で、飛んでくる小惑星をよけながら飛ぶなんて……

未来予測のリアリティーは絶えず変化します。

そして、仮にワープ航法が実現したとして、人間が行き当たりばったり的にあちこち飛び回るのは極めて非効率です。

目星をつけた目的地にまずは人工知能を送り、環境を確認した後で人間が出向いていくはず。

その意味でも、宇宙開発の前衛は人工知能になるでしょう。

◾️ 生成AIの活用

くり返しになりますが、活動を通して、最も大切にしたい特質は『多様性』です。

それぞれの個性が尊重され、お互いを大切にしあうこと。

ただし、その表現は容易ではありません。

自分とは異なる嗜好やテイストを受け入れることはできても、クオリティーのばらつきは別の問題だからです。

その点でも、AIは新しい世界を開いてくれました。

『トラスト・プロジェクト』を考え始めた頃(1998年当時)は、今ほどIT技術が進んでおらず、汎用的なAIが登場する予兆も一般にはほとんどありませんでした。

当然、ヴィジュアル制作は完全に人間の職人芸。

その状態だと、多様性の表現は本当に難しいテーマでした。

しかし、AIはその問題を軽々と解決してくれました。

たとえば、以下のサンプル画像をわたし自身が描こうとすれば、3日くらいはかかるでしょう。

それが、AIだったらほんの数十秒。

しかも、誰もがそれを扱うことができ、好きなだけバリエーションも展開できます。

まるで次元の違う世界。

時代が、完全に変わったのです。

画像生成AIが描き出すヴィジュアルは未来的ですが、それ以上に、AIとの協働制作自体が未来的です。

◾️ 『未来の歴史』とは?

とはいえ、人によって未来のリアリティーは違います。

ある人にとってワープ航法はワクワクする設定かもしれませんが、別の人にとっては戯言にしか思えない……

つまり、技術の設定は、どうしても対立しがちなのです。

『トラスト・プロジェクト』は、その問題を『時代区分の棲み分け』によって解決しました。

具体的には、「自分がリアルだと思える時代に関わる」ということです。

上記の例で言えば、ワープ航法を信じられる人はその時代を楽しみ、信じられない人はその技術が確立される前の時代で心遊ばせる。

両者は相互補完しながら、全体を強固にしていきます。

言わば、誰もがピッチャーになろうとすることが設定意見の対立だとすれば、それぞれの守備位置を決める形です。

プロジェクトの参加者は、自分がリアルに感じられる時代を楽しめます。

◾️ 実現したい世界/ロードマップ

『トラスト・プロジェクト』の全体は、実際に未来の世界を生きていく世代(つまり、子供たち)へのプレゼントでもあります。

それは、戦争のない、より善い世界を目指す姿勢の実践だからです。

同時に、『トラスト・プロジェクト』は、『日本語』という素晴らしい知財を次世代に伝えていく『文化の青い鳥』企画の一翼をにないます。

人が幸せを感じるために必要な『感謝』と『希望』のうち、『希望』のきっかけづくりとなる企画です。

より善い未来をイメージし、その状態を実現することがゴールとなります。

もちろん、そのゴールは常に進化をしますから、活動は持続可能でなくてはなりません。

そのために、2種類のマイルストーンを設定しました。

1:動画の制作

2:研究所の設立

こちらも、順番に解説します。

1:動画の制作

一旦、『動画』という名称にしていますが、具体的にはストーリーのある『映画』です。

ただし、2作目と3作目については公開方法未定のため、一旦全体を『動画』としています。

これら4本の動画は『4つの選択』というシリーズであり、テーマは未来の人のあり方/4種類です。

1作ごとに1種類を扱い、4作目でアカデミー長編アニメーション賞の獲得を目指します 😊

・2025年11月:1作目の動画公開/YouTube公開

・2026年11月:2作目の動画公開/公開方法未定

・2027年05月:3作目の動画公開/公開方法未定

・2029年05月:4作目の動画公開/劇場公開

2:研究所の設立

『トラスト・プロジェクト』の最も重要な活動は、設定を利用した『議論』です。

未来は一人の力でつくられるものではなく、お互いの尊重の上に展開される現象。

そのベースとなるのが、未来に関する議論です。

当面は、任意の施設を利用したワークショップ形式を取ることになります。

フットワークよく、さまざま場所での開催を考えています。

平行して、「そこに行けば、必ず誰かと未来の話ができる」場所をつくります。

この施設については、2033年のオープンを目指します。

サイニック理論の『自然社会』の始まりにあわせる形です。

誰もが、自然に、気持ちよく生きていける社会を目指しましょう!

「トラスト世界で何が起きるか」については『年表』ページをご覧ください。